Teamrollen nach Belbin

Warum scheitern manche Teams, während andere über sich hinauswachsen? Oft liegt der Schlüssel nicht allein im Fachwissen, sondern in der Balance der Verhaltensweisen. Das Modell der Teamrollen nach Belbin ist ein praxiserprobtes Werkzeug, um diese Dynamiken zu verstehen und den Erfolg von Teams gezielt zu gestalten. Dieser Blogbeitrag erklärt dir die 9 Teamrollen, zeigt ihre Stärken sowie Schwächen und gibt dir eine klare Anleitung, wie du dieses Wissen für dein Team nutzen kannst.

Key Facts zu den Belbin Teamrollen

- Das Belbin-Modell ist ein Werkzeug zur Analyse von Verhaltensweisen im Team. Es hilft zu verstehen, welche Beiträge einzelne Mitglieder zum Teamerfolg leisten.

- Belbin sieht Teamrollen als flexible Verhaltensmuster, die je nach Situation variieren können.

- Das Ziel ist die Schaffung eines ausgewogenen Teams, in dem verschiedene Rollen die anfallenden Aufgaben optimal abdecken und sich gegenseitig ergänzen.

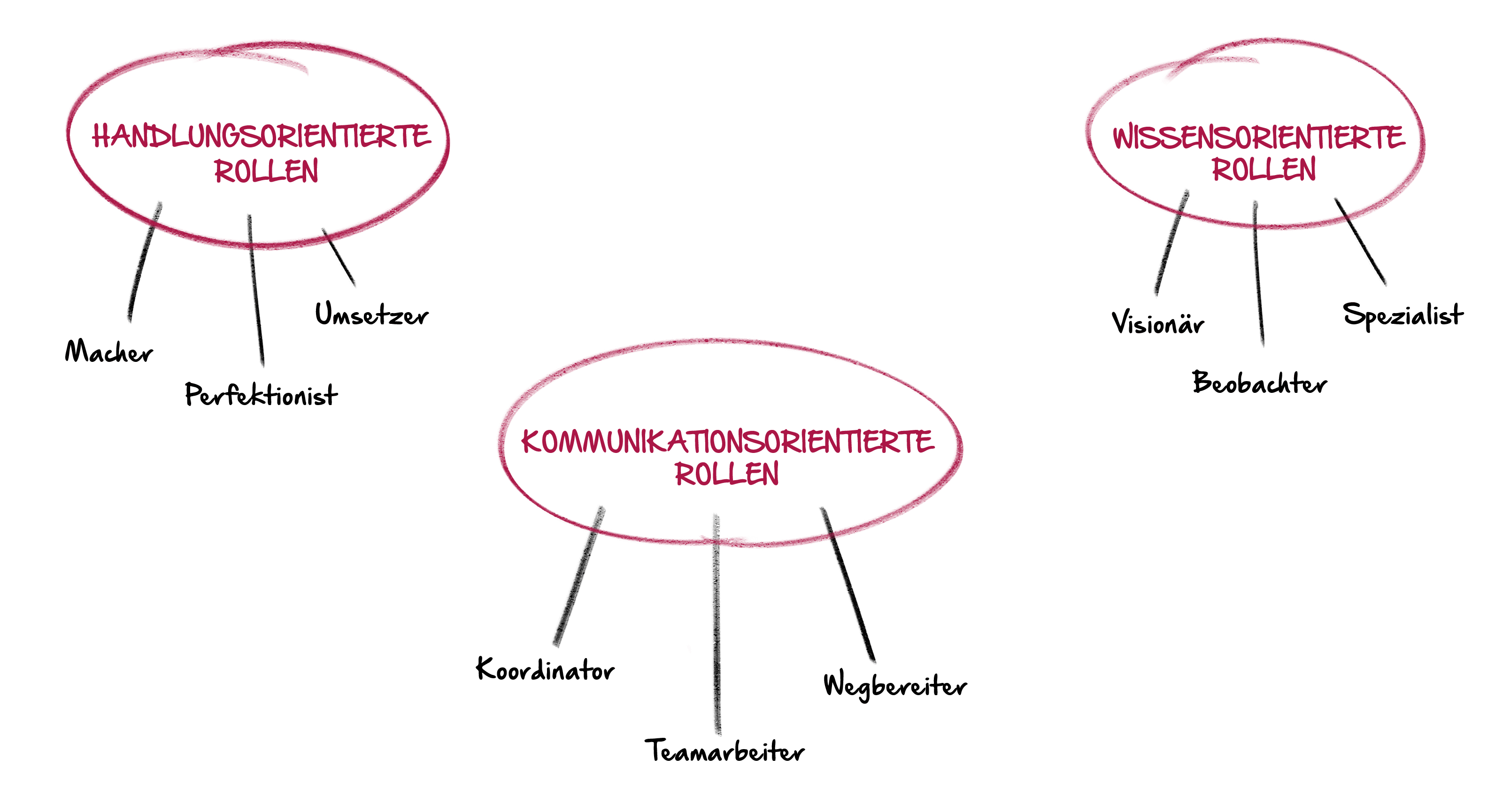

- Die 9 Teamrollen nach Belbin werden in drei Kategorien unterteilt: handlungsorientierte Rollen (Macher, Umsetzer, Perfektionist), kommunikationsorientierte Rollen (Koordinator, Teamarbeiter, Wegbereiter) und wissensorientierte Rollen (Neuerer, Beobachter, Spezialist).

- Entwickelt wurde das Modell von Dr. Meredith Belbin nach jahrelanger Forschung am Henley Management College. Bis heute gehört es zu den bekanntesten Methoden, um Teams besser zu verstehen.

- Studien zeigen: Teams, in denen die Rollen klar verteilt sind, arbeiten schneller, effizienter und erzielen bessere Ergebnisse.

Was sind Teamrollen nach Belbin? (Definition & Konzept)

Das Modell der Teamrollen nach Belbin ist ein bewährtes Werkzeug zur Analyse und Optimierung der Zusammenarbeit in Teams. Es basiert auf der Erkenntnis von Dr. Meredith Belbin, dass der Erfolg eines Teams weniger von der Intelligenz der Einzelnen, sondern vielmehr von einer ausgewogenen Mischung verschiedener Verhaltensweisen abhängt.

Eine Teamrolle beschreibt dabei die Tendenz einer Person, sich auf eine bestimmte Art und Weise im Team zu verhalten, einzubringen und mit anderen zusammenzuarbeiten. Sie ist also nicht mit der fachlichen Funktion (z.B. "Programmierer:in") oder einem starren Persönlichkeitstyp zu verwechseln, sondern beschreibt den charakteristischen Beitrag, den eine Person zum gemeinsamen Erfolg leistet. Eine Person kann also z.B. Projektleiter:in sein, dabei die Rolle des Koordinators einnehmen und eine extrovertierte Persönlichkeit haben.

Belbin unterscheidet insgesamt neun Rollen, die sich in drei Gruppen aufteilen: handlungs-,kommunikations- und wissensorientiert. Wenn in einem Team Stärken und Schwächen gut aufeinander abgestimmt sind, entsteht echte Team-Power. Ganz nach dem Motto: Nobody is perfect, but a team can be.

Teamrollen im Überblick (Tabelle)

Teamrollen im Detail

Handlungsorientierte Teamrollen

Macher (Shaper)

Der Macher ist der antreibende Motor im Team. Er sorgt für Dynamik, überwindet Hindernisse und stellt sicher, dass das Team auch unter Druck den Fokus auf die Ziele nicht verliert.

- Sein Beitrag zum Teamerfolg: Sorgt für Dynamik, überwindet Widerstände und hält den Fokus klar auf den Zielen – das „Was“ zählt für ihn mehr als das „Wie“.

- Typische Stärken: Stark ergebnisorientiert, entschlossen, durchsetzungsstark, arbeitet gut unter Druck, motivierend und anpackend.

- Schwächen: Kann ungeduldig, provokativ oder konfrontativ wirken; sein hoher Anspruch und seine Direktheit können andere überfordern, besonders bei stagnierendem Fortschritt.

Umsetzer (Implementer)

Der Umsetzer ist das pragmatische Rückgrat des Teams. Er wandelt Konzepte und Pläne in machbare Aufgaben um und sorgt mit Disziplin und Verlässlichkeit dafür, dass die Arbeit effizient erledigt wird.

- Sein Beitrag zum Teamerfolg: Verwandelt Visionen in Aktionen, schafft funktionierende Systeme und sichert eine disziplinierte, verlässliche Umsetzung.

- Typische Stärken: Organisiert, pflichtbewusst, diszipliniert, praktisch veranlagt, loyal gegenüber Teamzielen und sehr zuverlässig.

- Schwächen: Reagiert manchmal unflexibel auf neue Ideen oder plötzliche Veränderungen, da er Stabilität bevorzugt; hält sich mitunter stark an bestehenden Regeln fest.

Perfektionist (Completer Finisher)

Der Perfektionist ist das Gewissen des Teams, wenn es um Qualität geht. Er sorgt für den letzten Schliff, findet Fehler sowie Ungenauigkeiten und stellt sicher, dass das Endergebnis den höchsten Standards entspricht.

- Sein Beitrag zum Teamerfolg: Stellt höchste Qualitätsstandards sicher, identifiziert Fehler sowie Ungenauigkeiten und gewährleistet einen fehlerfreien, sorgfältigen Abschluss.

- Typische Stärken: Äußerst sorgfältig, genau, gewissenhaft, stark qualitätsorientiert und sehr gründlich im Detail.

- Schwächen: Neigt dazu, sich in Details zu verlieren; sein Perfektionsanspruch macht ihn oft überkritisch (sich selbst und anderen gegenüber) und er hat manchmal Mühe, Aufgaben rechtzeitig loszulassen.

Kommunikationsorientierte Rollen

Koordinator (Coordinator)

Der Koordinator agiert als reife, selbstsichere Führungspersönlichkeit, die das Team auf ein gemeinsames Ziel ausrichtet. Er erkennt die Stärken der Mitglieder, fördert die Entscheidungsfindung und delegiert Aufgaben effektiv, um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen.

- Sein Beitrag zum Teamerfolg: Stärkt Teamfokus und Zusammenarbeit, klärt Ziele, delegiert effektiv und fördert konsensorientierte Entscheidungen.

- Typische Stärken: Zielorientiert, selbstsicher, vertrauensvoll, fördert Partizipation, erkennt und nutzt die Stärken anderer, Integrationsfigur.

- Schwächen: Kann kontrollierend oder übermäßig delegierend wirken, wenn er selbst wenig ausführt; neigt mitunter zur Selbstgefälligkeit.

Teamarbeiter (Teamworker)

Der Teamarbeiter ist das soziale Herz des Teams. Er ist kooperativ, diplomatisch und einfühlsam, verbessert das Arbeitsklima, fördert die Harmonie und entschärft Konflikte, bevor sie eskalieren.

- Sein Beitrag zum Teamerfolg: Verbessert Kommunikation & Arbeitsklima, fördert Harmonie und wirkt als sozialer Puffer bei Spannungen.

- Typische Stärken: Empathisch, kooperativ, diplomatisch, aufmerksam für Bedürfnisse anderer, anpassungsfähig, guter Zuhörer.

- Schwächen: Ist konfliktscheu, meidet schwierige Entscheidungen zur Harmonieerhaltung; wirkt in Krisen oft zögerlich.

Wegbereiter (Resource Investigator)

Der Wegbereiter ist der Netzwerker und Entdecker des Teams. Enthusiastisch und aufgeschlossen spürt er externe Chancen, Ideen und Ressourcen auf und bringt so wertvolle Impulse von außen in das Team ein.

- Sein Beitrag zum Teamerfolg: Liefert externe Ideen, Ressourcen und Chancen, baut Netzwerke auf und fördert Innovationskraft durch Impulse von außen.

- Typische Stärken: Kontaktfreudig, enthusiastisch, neugierig, aufgeschlossen für Neues und geschickt im Netzwerken.

- Schwächen: Kann anfängliche Begeisterung rasch verlieren, wenn Routine einkehrt; verliert bei neuen, reizvollen Möglichkeiten leicht den Fokus auf begonnene Aufgaben.

Wissensorientierte Rolle

Neuerer (Plant)

Der Neuerer ist der kreative und unkonventionelle Denker im Team. Er bringt originelle, oft bahnbrechende Ideen ein und stellt bestehende Denkmuster konstruktiv infrage, um neue Lösungswege zu eröffnen.

- Sein Beitrag zum Teamerfolg: Generiert originelle, oft bahnbrechende Ideen, fördert echte Innovation und stellt Denkweisen konstruktiv infrage.

- Typische Stärken: Außerordentlich kreativ, ideenreich, denkt innovativ, unkonventionell und ist oft visionär.

- Schwächen: Kommuniziert Ideen manchmal schwer verständlich oder wenig praxisnah; achtet weniger auf Details/Umsetzbarkeit, kann Kritik an "Geistesblitzen" persönlich nehmen.

Beobachter (Monitor Evaluator)

Der Beobachter ist der strategische und nüchterne Analytiker des Teams. Er bewertet Optionen objektiv, prüft Ideen auf ihre Machbarkeit und sorgt mit seiner kritisch-konstruktiven Art dafür, dass strategisch kluge Entscheidungen getroffen werden.

- Sein Beitrag zum Teamerfolg: Analysiert Optionen kritisch-objektiv, trifft fundierte Urteile, unterstützt strategisch kluge Team-Entscheidungen.

- Typische Stärken: Analytisch, objektiv, strategisch denkend, kritisch-konstruktiv, urteilsfähig.

- Schwächen: Wirkt durch kritische, distanzierte Art oft reserviert oder wenig mitreißend; analysiert teils zu lange, zögert Entscheidungen hinaus.

Spezialist (Specialist)

Der Spezialist ist die engagierte Fachkraft, die mit tiefem und oft einzigartigem Wissen in einem bestimmten Bereich glänzt. Er liefert dem Team essenzielle Expertise, sichert hohe fachliche Standards und ist die Anlaufstelle für spezifische Fragestellungen.

- Sein Beitrag zum Teamerfolg: Liefert essenzielles Fachwissen und spezielle Fähigkeiten, berät das Team in seinem Spezialgebiet und sichert hohe fachliche Standards.

- Typische Stärken: Sehr kenntnisreich im eigenen Fachgebiet, engagiert, selbstständig und fokussiert auf seinen Kompetenzbereich.

- Schwächen: Tendiert dazu, sich ausschließlich auf sein Spezialthema zu konzentrieren und zeigt manchmal wenig Interesse an übergreifenden Zusammenhängen oder anderen Fachgebieten; kann den Blick für das große Ganze verlieren.

Was bringt die Arbeit mit dem Belbin-Modell?

Die Arbeit mit dem Belbin-Modell führt zu einer höheren Selbsterkenntnis im Team, einer besseren Verteilung von Aufgaben und weniger Reibungsverlusten. Das Ergebnis ist eine nachweislich höhere Teamleistung und eine effektivere Zusammenarbeit. Das Modell bietet konkrete Vorteile auf mehreren Ebenen:

- Für jedes Teammitglied: Es schafft ein besseres Verständnis für die eigenen natürlichen Stärken und Schwächen. Das hilft dabei, den eigenen Beitrag zum Teamerfolg bewusster zu gestalten und die persönliche Wirksamkeit zu erhöhen.

- Für das gesamte Team: Es verbessert die Kommunikation und das gegenseitige Verständnis, da die unterschiedlichen Verhaltensweisen besser eingeordnet werden können. Aufgaben können gezielter an die Personen mit den passenden Stärken verteilt werden, was die Effizienz steigert.

- Für die Organisation: Es ermöglicht den Aufbau von ausgewogeneren, leistungsfähigeren Teams, was nachweislich zu besseren Projektergebnissen führt. Konflikte werden reduziert und die Zusammenarbeit wird insgesamt konstruktiver.

Wissenschaftlich belegt: Die messbaren Erfolge

Diese positiven Effekte sind keine reine Theorie. Die Studie von Aranzabal et al (2022) hat die Leistung von Studierenden-Teams verglichen. Das Ergebnis: Teams, die bewusst nach den Belbin-Rollen zusammengestellt wurden, schnitten in Projekten deutlich besser ab als Gruppen, die sich zufällig zusammengefunden hatten.

Die konkreten Ergebnisse waren:

- Bessere Ergebnisse bei Projekten und Prüfungen

- Höheres Engagement und weniger Fehlzeiten

- Stärkere soziale Kompetenzen und eine höhere Motivation im Team

- Weniger Konflikte und eine klarere Aufgabenverteilung

{{cta-fragen}}

Wie du die Teamrollen in der Praxis nutzt

Das Wissen um die Teamrollen entfaltet seinen wahren Wert erst in der Anwendung. Es hilft dir, dich selbst besser zu verstehen, neue Teams ausgewogen zusammenzustellen und die Zusammenarbeit in bestehenden Teams gezielt zu verbessern.

Die eigene Teamrolle erkennen (Selbstanalyse & Tests)

Der erste Schritt ist, ein Gefühl für deine eigenen Rollenpräferenzen und die deiner Kolleg:innen zu bekommen. Dafür kombinierst du am besten Selbstreflexion mit Beobachtung und Feedback.

So findest du deine Teamrollen (und die im Team) heraus:

- Mache dich mit den 9 Belbin-Rollen vertraut: Verstehe die typischen Stärken und Verhaltensweisen jeder Rolle.

- Reflektiere dein eigenes Verhalten in Teams:

- Analysiere deine Rolle und Beiträge in früheren Projekten: Welche Aufgaben haben dir besonders gelegen? In welchen Situationen hast du dich als besonders wirksam erlebt?

- Beobachte dich selbst im Arbeitsalltag: Welche Aufgaben übernimmst du gerne und initiativ? Wie agierst du typischerweise unter Druck oder bei Meinungsverschiedenheiten?

- Nutze Selbstwahrnehmungstests als Anregung:

- Es gibt den offiziellen, kostenpflichtigen Belbin-Selbstwahrnehmungstest (Belbin SPI).

- Auch frei verfügbare Online-Fragebögen, wie beispielsweise dieser unter https://nikku.github.io/belbin/, können erste Anhaltspunkte bieten. (Erinnere dich: Solche Ergebnisse sind wertvolle Impulse für deine Selbstreflexion, keine endgültigen Diagnosen.)

- Beobachte Verhaltensweisen im Team aufmerksam:

- Achte auf typische Beiträge: Wer ergreift Initiative, wer prüft Details sorgfältig, wer bringt unkonventionelle Ideen ein, wer schafft Struktur, wer vermittelt bei Spannungen, wer treibt Entscheidungen voran?

- Analysiere die Kommunikationsstile und bevorzugten Aufgaben deiner Kolleg:innen.

- Hole externes Feedback ein (360°-Blick): Frage Kolleg:innen, Vorgesetzte oder auch Kund:innen nach ihrer Wahrnehmung deiner typischen Beiträge und Stärken im Teamkontext.

- Analysiere und interpretiere die Erkenntnisse: Führe Selbstwahrnehmung, Testergebnisse (falls vorhanden) und das Feedback anderer zusammen, um ein umfassenderes Bild eurer Rollenpräferenzen im Team zu gewinnen.

Beim Aufbau neuer Teams

Ein ausgewogenes Team ist der erste Schritt zu erfolgreicher Zusammenarbeit. Bei der Zusammenstellung neuer Projektteams hilft dir das Belbin-Modell, von Anfang an für eine gute Balance zu sorgen.

- Rollen passend zur Aufgabe festlegen: Überlege schon in der Planungsphase, welche Stärken für das Projekt wichtig sind. Es müssen nicht immer alle neun Rollen vertreten sein — entscheidend ist, dass Kreativität, Umsetzung und Reflexion im Gleichgewicht stehen.

- Teams nach Rollenprofilen zusammenstellen: Neben den fachlichen Qualifikationen solltest du auch auf die Teamrollen der Kandidat:innen achten. So kannst du Teams zusammenstellen, die sich optimal ergänzen.

- Transparenz durch Rollenklarheit schaffen: Besprecht die Rollen im Team offen, zum Beispiel in einem Kick-off-Workshop. Das schafft Vertrauen, vermeidet Missverständnisse und sorgt für ein stabiles Fundament der Zusammenarbeit.

{{cta-training}}

In der Entwicklung bestehender Teams

Auch eingespielte Teams profitieren von der Reflexion ihrer Rollen — besonders wenn es hakt oder sich Veränderungen ankündigen.

- Zusammenarbeit verbessern: Wenn du die Rollen im Team kennst, könnt ihr blinde Flecken aufdecken (z.B. "Uns fehlt ein Macher, der die Dinge vorantreibt") und Aufgaben passgenauer verteilen.

- Konflikte lösen: Oft entstehen Konflikte durch unterschiedliche Arbeitsweisen, die mit den Teamrollen zusammenhängen. Das Modell bietet eine neutrale Sprache, um diese Unterschiede zu besprechen und wertzuschätzen.

Praxistipp: Du möchtest den Team gezielt weiterentwickeln oder suchst Impulse für deine Teamentwicklung? Wir unterstützen dich mit Teamdiagnostik, Teamtrainings und Teamcoachings.

Vorteile und Herausforderungen des Belbin-Modells

Vorteile

- Schwächen werden ausgeglichen: Im Idealfall werden die Schwächen einzelner Teammitglieder durch die Stärken anderer kompensiert.

- Gegenseitiges Verständnis wächst: Die Teammitglieder entwickeln mehr Empathie und Verständnis für die unterschiedlichen Arbeitsweisen ihrer Kolleg:innen.

- Stärken werden sichtbar: Individuelle Talente werden erkannt, können gezielt eingesetzt und wertgeschätzt werden.

- Flexible Anwendung: Das Modell ist flexibel einsetzbar, egal ob du ein neues Team zusammenstellst oder die Zusammenarbeit in einem bestehenden Team reflektierst.

Herausforderungen

- Rollen verändern sich: Menschen entwickeln sich weiter. Daher sollten die Teamrollen regelmäßig neu reflektiert werden und nicht als statisch betrachtet werden.

- Gefahr der "Schubladisierung": Das Modell wird oft missverstanden. Belbin beschreibt dynamische Verhaltensrollen, doch viele sehen sie fälschlicherweise als starre Persönlichkeitstypen.

- Nicht immer eine Lösung: Das Modell bietet den größten Mehrwert, wenn es im Team Reibungsverluste oder Unklarheiten gibt. In bereits harmonisch funktionierenden Teams dient es eher der Bestätigung.

Trainings & Unterstützung: Die Teamrollen in deinem Team anwenden

Das Wissen um die Teamrollen ist der erste Schritt. Wenn du dieses Modell nun aktiv nutzen möchtest, um die Zusammenarbeit und die Leistung in deinem Team gezielt zu verbessern, unterstützen wir dich gerne dabei.

Vertiefe dein Wissen in unseren Trainings

In unseren praxisorientierten Trainings lernst du die Werkzeuge, um Teams erfolgreich zu bilden und zu führen:

- Projektmanagement Modul 3: Projektteams bilden und führen: In diesem Modul geht es gezielt darum, wie du Teams zusammenstellst, motivierst und durch komplexe Phasen führst. Das Belbin-Modell ist hierbei ein zentrales Werkzeug.

- New Leadership Bootcamp: Lerne, wie du als Führungskraft die Stärken deiner Teammitglieder erkennst und ein Umfeld schaffst, in dem jede:r sein volles Potenzial entfalten kann.

Fazit: Der Mix der Teamrollen ist entscheidend

Der Erfolg eines Teams hängt weniger von den individuellen Titeln ab als von der gelungenen Mischung unterschiedlicher Verhaltensweisen. Das Belbin-Modell bietet hierfür eine wertvolle Landkarte, indem es neun Teamrollen in drei wesentliche Orientierungen unterteilt. So braucht jedes Team die handlungsorientierten Rollen wie den antreibenden Macher, um Pläne umzusetzen, die kommunikationsorientierten Rollen wie den diplomatischen Teamarbeiter, um den Zusammenhalt zu sichern, und die wissensorientierten Rollen wie den kreativen Neuerer, um neue Wege zu finden. Keine Rolle ist wichtiger als die andere. Die richtige Balance ist entscheidend.

Indem du diese Vielfalt an Stärken und zulässigen Schwächen in deinem Team erkennst und bewusst einsetzt, legst du den Grundstein für effektivere Zusammenarbeit, weniger Reibungsverluste und spürbar bessere Ergebnisse. Dieser Fokus auf die bewusste Gestaltung von Teamdynamiken ist auch ein zentrales Element von New Work, das auf Empowerment und die Entfaltung von Potenzialen setzt.

FAQ zu Teamrollen nach Belbin

Welche Teamrollen gibt es nach Belbin?

Es gibt neun Rollen: Macher, Umsetzer, Perfektionist, Koordinator, Teamarbeiter, Wegbereiter, Neuerer, Beobachter und Spezialist. Jede bringt eigene Stärken und Schwächen mit.

Was bringt dir eine Teamzusammensetzung nach Belbin?

Die Forschung von Belbin hat klar gezeigt: Teams, die bewusst auf verschiedene Rollen setzen, erzielen bessere Ergebnisse. Wenn jede:r die eigenen Stärken und Schwächen kennt — und auch die der anderen — klappt die Zusammenarbeit deutlich besser. So kannst du von Anfang an ein Team zusammenstellen, das stabil, kreativ und effizient arbeitet.

Wo gibt es einen Test der Teamrollen nach Belbin?

Hier kannst du kostenlos einen Online-Test machen, um deine Rolle herauszufinden.

Können sich Teamrollen im Laufe der Zeit verändern?

Ja, auf jeden Fall! Teamrollen sind flexibel und hängen vom Kontext ab. Sie zeigen, wie du dich aktuell im Team verhältst, aber nicht, wie du "bist".

Müssen in einem Team alle neun Rollen vertreten sein?

Nein. Wichtiger ist, dass die Rollen zur jeweiligen Aufgabe passen. Je nach Projekt können unterschiedliche Schwerpunkte sinnvoll sein.

Was versteht man unter "Teamtypen nach Belbin"?

Der Begriff "Teamtypen nach Belbin" wird oft verwendet, wenn nach den Teamrollen von Dr. Meredith Belbin gesucht wird. Belbin selbst sprach von neun Teamrollen, die er in drei Kategorien einteilte, um flexible Verhaltensmuster im Team zu beschreiben, nicht starre Persönlichkeitstypen.

Sind "Teamtypen" und "Teamrollen" nach Belbin dasselbe?

Obwohl die Begriffe oft synonym genutzt werden, ist "Teamrolle" der präzisere und von Belbin verwendete Begriff. Eine "Rolle" beschreibt ein flexibles Verhalten im Teamkontext, während ein "Typ" oft fälschlicherweise als eine feste, unveränderliche Persönlichkeitseigenschaft verstanden wird.

Welche 3 übergeordneten Teamtypen gibt es?

Die neun Rollen lassen sich in drei übergeordnete Kategorien, oder "Typen", zusammenfassen:

- Handlungsorientierte Rollen (die "Macher")

- Kommunikationsorientierte Rollen (die "Sozialen")

- Wissensorientierte Rollen (die "Denker")

Weiterführende Literatur / Links:

- Meredith Belbin: Management Teams: Why they succeed or fail. Oxford 1996 (1st Edition, 2003 als 2nd Edition), Butterworth Heinemann.

- Meredith Belbin: Team Roles At Work. Oxford 1993, Butterworth Heinemann.

- www.belbin.de

Bilder © Belbin