Prozessmanagement: Definition, Nutzen, Ziele & Beispiele

Prozessmanagement ist der Schlüssel, um die Zusammenarbeit zu stärken, die Effizienz zu steigern und die Kundenzufriedenheit zu erhöhen. Dieser Blogbeitrag gibt dir einen umfassenden Überblick: von den zentralen Rollen über den Prozesslebenszyklus bis zu wirkungsvollen Methoden und Hilfsmitteln für die Praxis.

Key Facts zum Prozessmanagement

- Prozessmanagement ist die systematische Gestaltung, Steuerung und kontinuierliche Verbesserung von Prozessen, um Unternehmensziele zu erreichen.

- Ganzheitliches Prozessmanagement verfolgt Ziele auf zwei Ebenen: die Erreichung der klassischen Unternehmensziele (Qualität, Zeit und Kosten) und die gezielte Förderung der Zufriedenheit von Mitarbeitenden und Kund:innen.

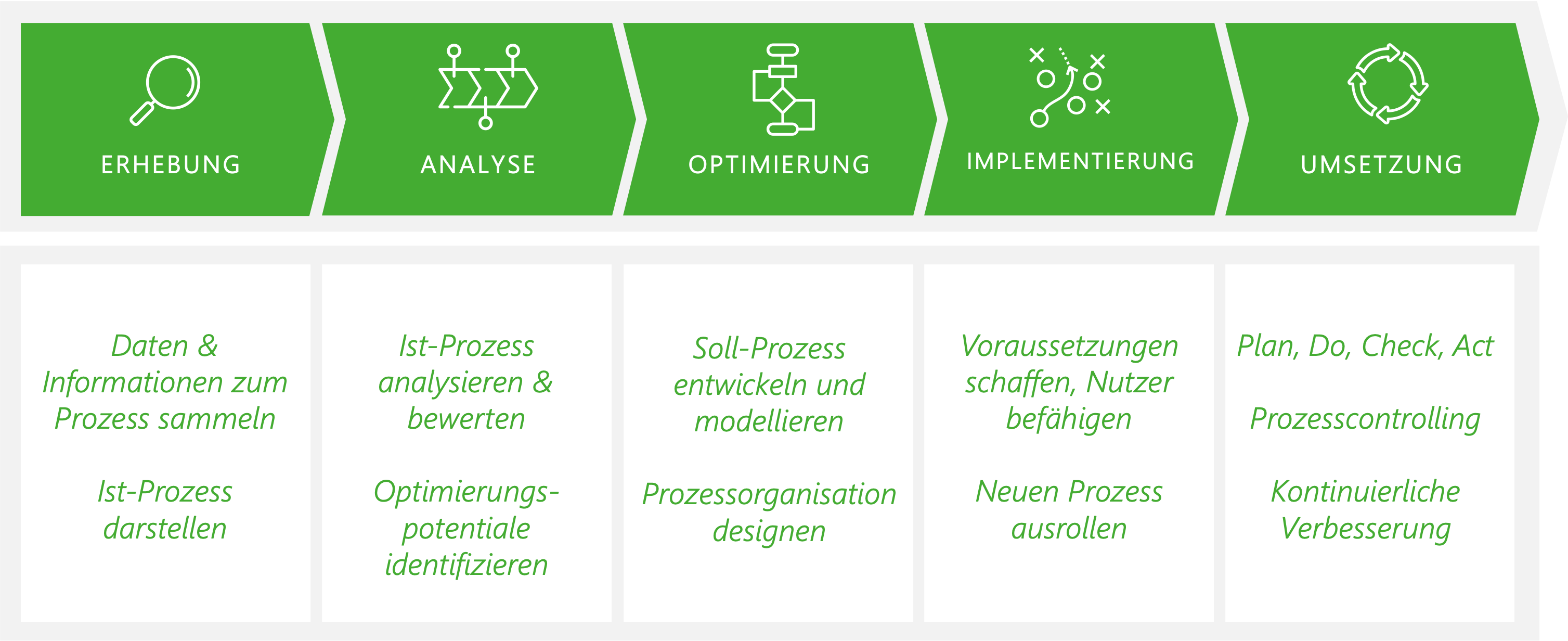

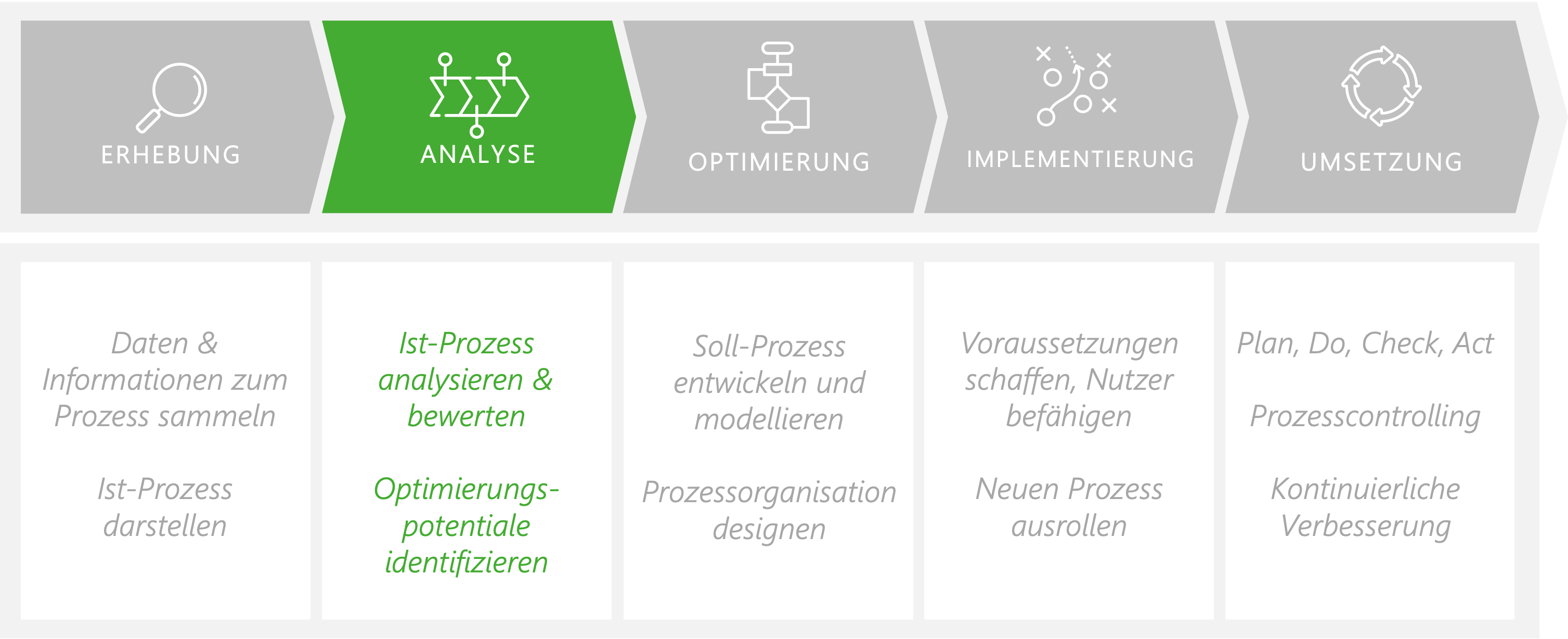

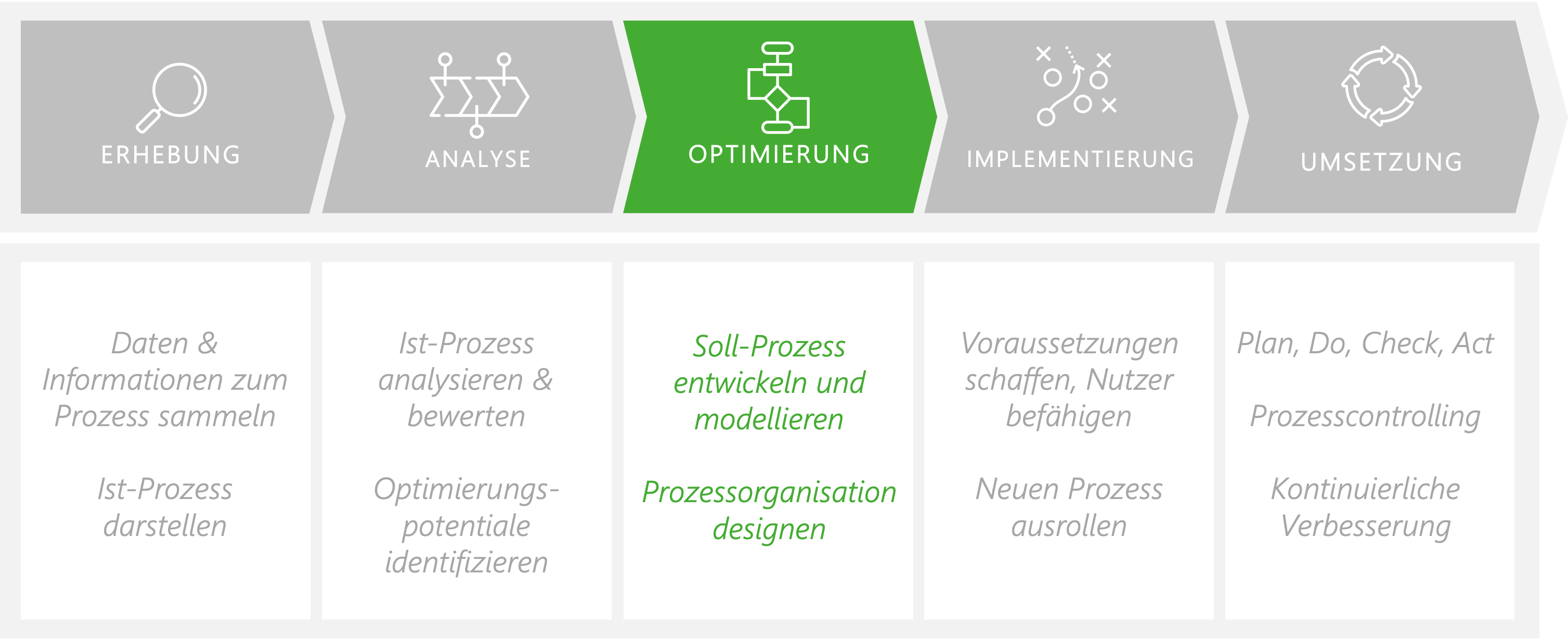

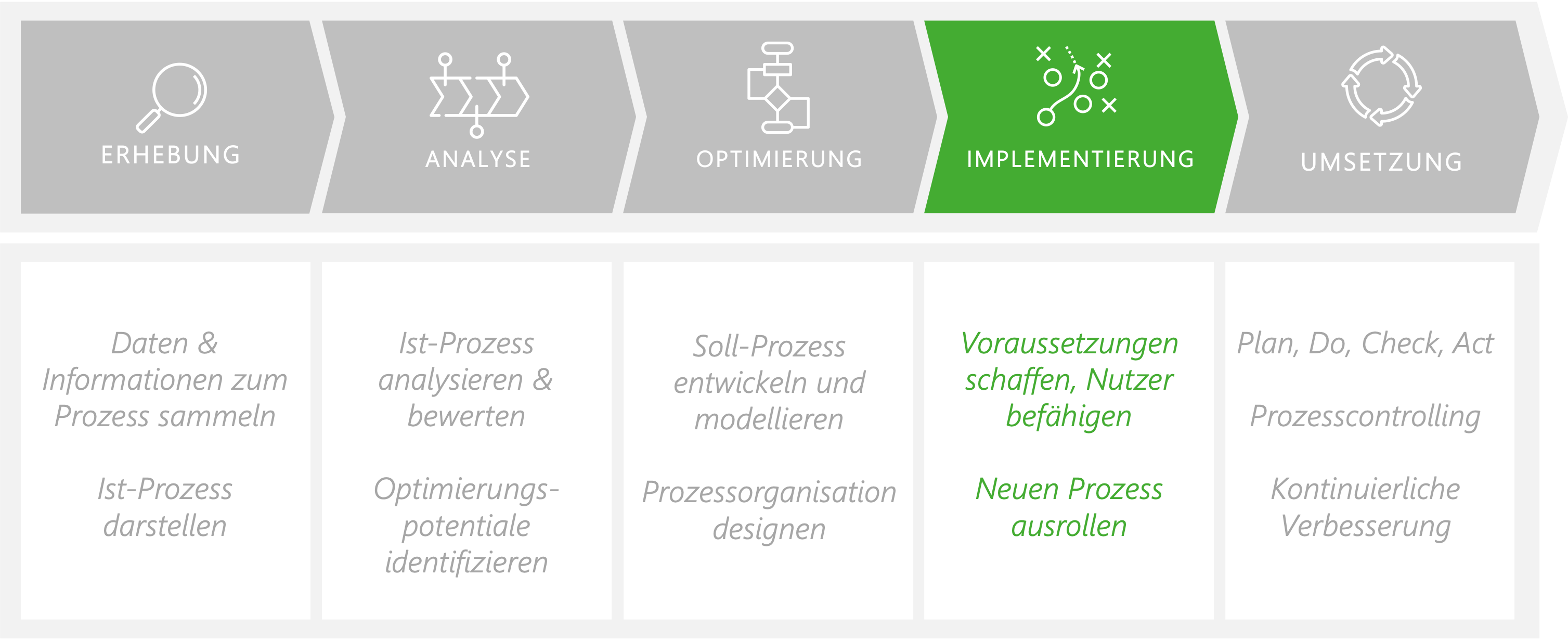

- Idealerweise werden Prozesse in der Umsetzung kontinuierlich verbessert. Ist dies nicht gewährleistet, erfolgt ihre Steuerung in einem vollständigen Lebenszyklus mit den Phasen: Erhebung, Analyse, Optimierung, Implementierung.

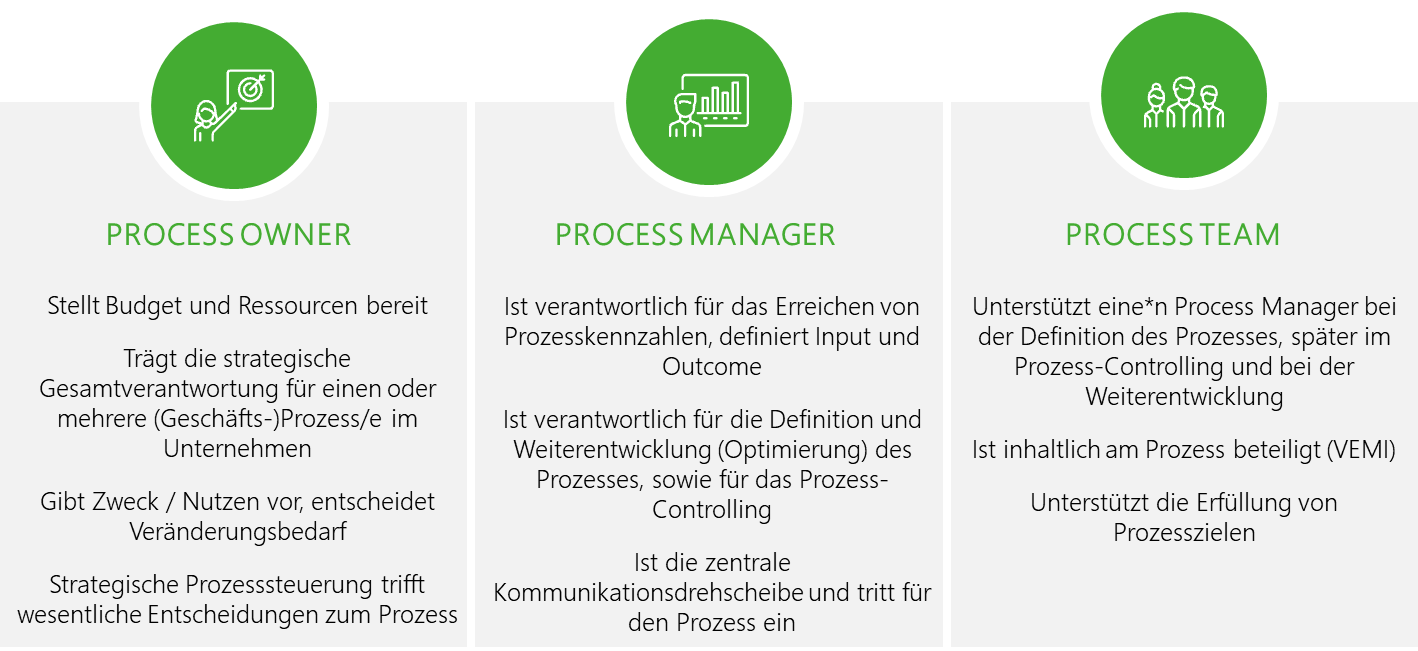

- Der Erfolg von Prozessmanagement hängt von klar definierten Rollen ab: dem strategischen Process Owner, dem operativen Prozessmanager und dem aktiv mitgestaltenden Prozessteam.

- Prozessmanagement schafft Transparenz und eine gemeinsame Sprache für die Zusammenarbeit und bildet so die Grundlage für eine lernende, anpassungsfähige Organisation.

-

Was ist Prozessmanagement?

Prozessmanagement umfasst die systematische Identifikation, Gestaltung, Steuerung und kontinuierliche Optimierung von Arbeitsabläufen. Es ist ein ganzheitlicher Ansatz, um Unternehmensziele durch effiziente, kundenorientierte und wirksame Geschäftsprozesse zu erreichen.

Darin stecken zwei Kernbotschaften:

- Prozessmanagement ist die Gestaltung aller Prozesse in einer Organisation.

- Prozessmanagement ist ein Werkzeug zur Steigerung der Performance und zur Strategieumsetzung.

Prozessmanagement beantwortet die grundlegenden Fragen der Zusammenarbeit: "Wer macht was, wann und womit, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen?" Es schafft eine gemeinsame Sprache für Abläufe, deckt Schwachstellen wie unklare Verantwortlichkeiten oder Reibungsverluste an Schnittstellen auf und bietet die Grundlage, diese gezielt zu beheben.

Was ist ein Prozess?

Ein Prozess ist eine Kette von zusammenhängenden Tätigkeiten, die einen definierten Input in einen wertvolleren Output umwandelt. Er beschreibt also nicht nur eine schlichte Abfolge, sondern immer eine gezielte Wertschöpfung.

Um das volle Potenzial eines Prozesses zu verstehen, hilft ein Blick aus fünf wesentlichen Perspektiven:

- Als Standard für Effizienz: Die klassische Sicht auf einen Prozess als wiederkehrende Abfolge von Tätigkeiten, die Stabilität und Effizienz sichert.

- Als Wertschöpfung für Effektivität: Der Fokus liegt auf der Transformation von Input zu einem höherwertigen Output. Hier geht es darum, die richtigen Dinge zu tun, die für den Kunden oder die Organisation Wert erzeugen.

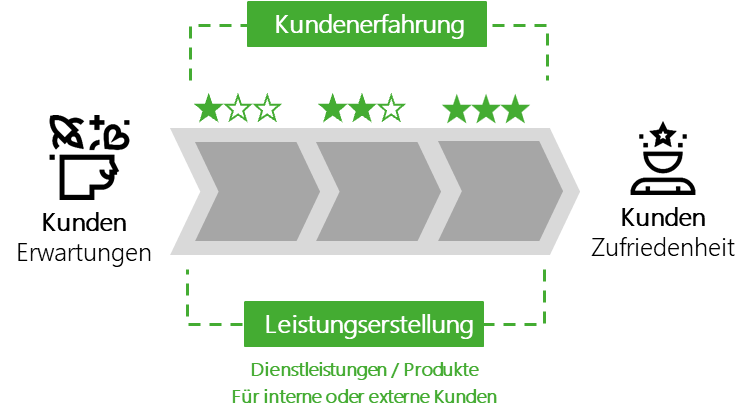

- Als Kundenerfahrung: Jeder Prozess hat eine:n Empfänger:in, ob intern oder extern. Der Prozess wird danach bewertet, wie gut er die Erwartungen dieser Person erfüllt und ihre Probleme löst.

- Als mentales Modell der Zusammenarbeit: Ein visualisierter Prozess dient als gemeinsame Landkarte des Teams. Er schafft Klarheit über Schnittstellen sowie Verantwortlichkeiten und wird zur Basis für einen konstruktiven Dialog über die Zusammenarbeit.

- Als lernendes System: Prozesse sind die Grundlage für kontinuierliche Verbesserung.

Erst wenn diese verschiedenen Dimensionen eines Prozesses verstanden sind, kann Prozessmanagement seine volle Wirkung entfalten.

Ziele des Prozessmanagements

Prozessmanagement zielt darauf ab, die Qualität zu steigern, Kosten zu senken und Durchlaufzeiten zu verkürzen. Sein moderner Ansatz verfolgt zudem das Ziel, die Zusammenarbeit zu verbessern, Mitarbeitende zu befähigen und das Kundenerlebnis zu optimieren.

Die klassischen Unternehmensziele (Qualität, Zeit, Kosten)

Die Wurzeln des Prozessmanagements liegen in der Standardisierung wiederkehrender Tätigkeiten. Daraus leiten sich die drei klassischen Ziele ab, die oft als "magisches Dreieck" bezeichnet werden:

- Qualität steigern: Die Qualität von Produkten und Dienstleistungen wird gezielt erhöht.

- Zeit verkürzen: Die Durchlaufzeit für die Durchführung von Aufgaben wird reduziert.

- Kosten senken: Die für die Leistungserbringung anfallenden Kosten werden minimiert.

Klar definierte Prozesse sind die Grundlage, um diese Ziele systematisch zu verfolgen und stabile, effiziente Abläufe zu sichern.

Der erweiterte Fokus: (Mitarbeiterzufriedenheit & Kundenerlebnis)

Modernes Prozessmanagement geht über die klassischen Unternehmensziele hinaus. Es rückt die beteiligten Menschen und den für sie geschaffenen Wert gezielt in den Fokus. Dieser menschenzentrierte Ansatz schafft einen spürbaren Mehrwert für die beiden wichtigsten Gruppen:

Für Mitarbeitende schafft es Klarheit und Freiraum:

- Weniger Stress: Klare Zuständigkeiten und transparente Abläufe reduzieren Reibungsverluste und Missverständnisse im Team.

- Mehr Sicherheit: Definierte Prozesse geben Orientierung und Verlässlichkeit für die täglichen Aufgaben.

- Größere Eigenverantwortung: Wenn Routinen reibungslos laufen, entsteht wertvoller Freiraum für kreative Lösungsansätze.

Für Kund:innen sorgt es für Verlässlichkeit und Qualität:

- Besseres Serviceerlebnis: Prozesse, die auf den Kunden ausgerichtet sind, führen zu zuverlässigeren Lieferzeiten und schnelleren Antworten.

- Konstante Qualität: Systematische Abläufe sichern ein gleichbleibend hohes Niveau bei Produkten und Dienstleistungen.

{{cta-training}}

Der Prozesslebenszyklus

Der Prozesslebenszyklus beschreibt die strukturierte Vorgehensweise, mit der Prozesse entwickelt werden. Er besteht aus den fünf Phasen Prozesserhebung, Prozessanalyse, Prozessoptimierung, Prozessimplementierung und Prozessumsetzung bzw. kontinuierliche Verbesserung. Damit ist gewährleistet, dass Prozesse auf den Kontext, in dem sie gelebt werden, abgestimmt sind und gesteuert weiterentwickelt werden. Ziel ist es, Prozesse in der Umsetzung laufend in kleineren Iterationen zu verbessern.

Das Verständnis dieses Systems ist die Grundlage für jede erfolgreiche Optimierung. Es geht dabei nicht nur darum, Prozesse einmalig zu korrigieren, sondern eine gelebte Kultur der kontinuierlichen Verbesserung im Unternehmen zu verankern.

Phase 1: Prozesserhebung

In dieser Phase geht es darum, alle vorhandenen Informationen zu einem Arbeitsablauf zu sammeln, um eine gemeinsam verstandene Ist-Situation darzustellen.

Entscheidend hierbei ist, dass noch keine Bewertung oder Kritik stattfindet. Das alleinige Ziel ist es, ein vollständiges und gemeinsames Bild zu schaffen, auf das alle Beteiligten blicken können. So wird sichergestellt, dass die spätere Analyse auf einer einheitlichen Grundlage aufbaut.

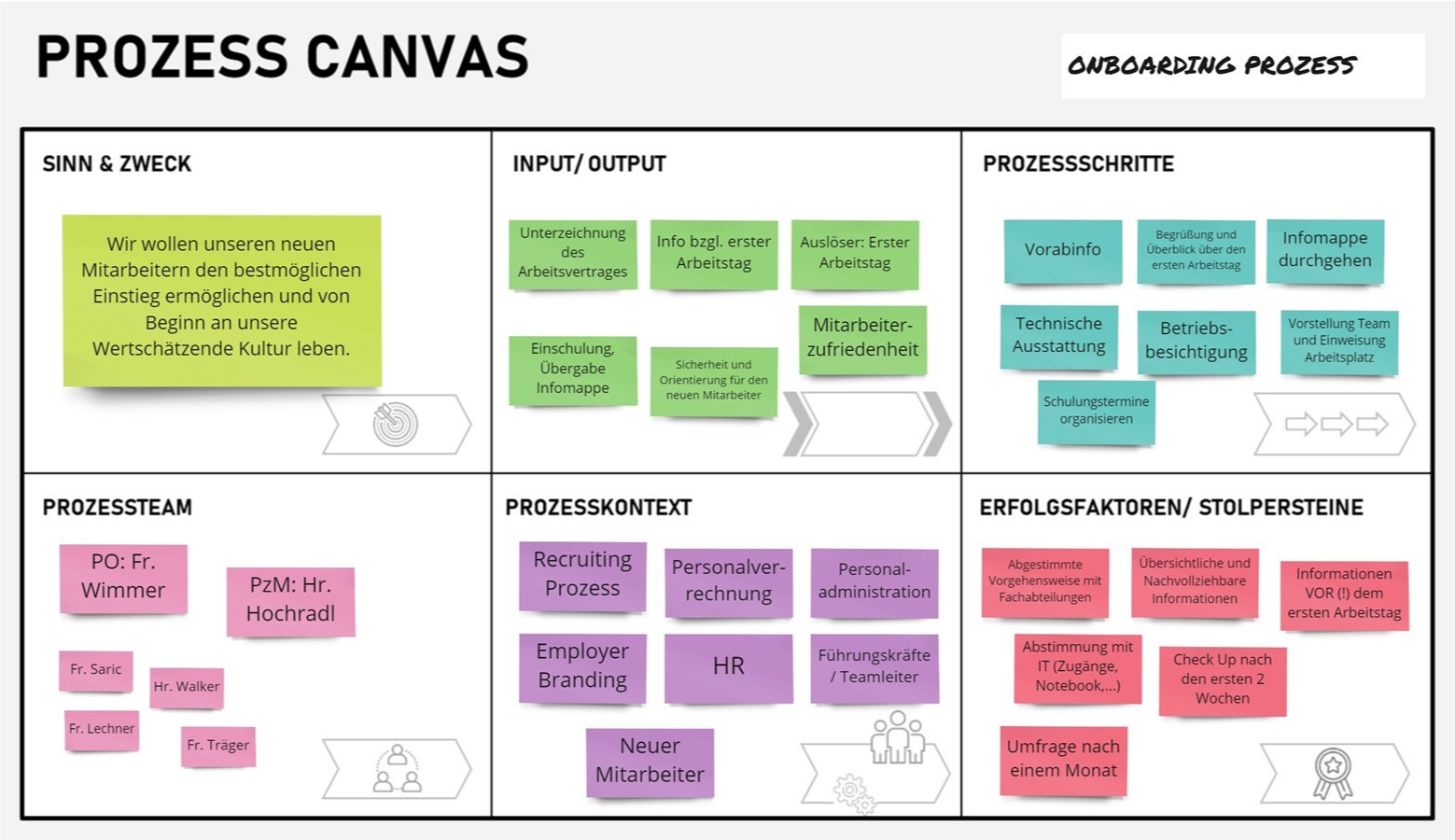

Als Methode für diesen strukturierten Dialog nutzen wir bei Setting Milestones das Prozess-Canvas.

Phase 2: Prozessanalyse

Bei der Prozessanalyse geht es darum, den Prozess tiefer zu durchleuchten und zu bewerten, um die strategische Stoßrichtung für die Optimierung festzulegen.

Gemeinsam im Team wird entschieden: Soll die Durchlaufzeit verkürzt, die Kundenzufriedenheit erhöht oder sollen Ressourcen geschont werden? Eine wichtige Regel in dieser Phase lautet, beim Problem zu bleiben und nicht voreilig in Lösungen zu springen. Zuerst müssen die wahren Ursachen und die größten Handlungsbedarfe klar identifiziert werden.

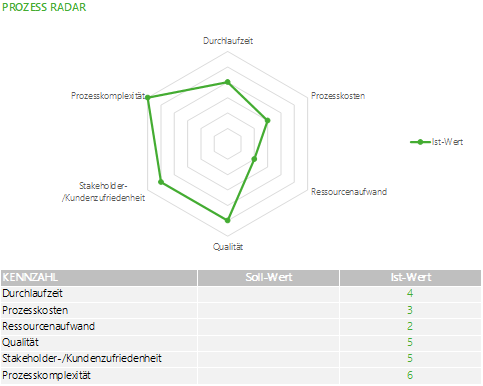

Als visuelles Werkzeug zur Priorisierung nutzen wir hierfür das Prozessradar.

Phase 3: Prozessoptimierung

In der Prozessoptimierung wird der neue, verbesserte Soll-Prozess entworfen. Das Ziel ist es, einen Ablauf zu gestalten, der die zuvor identifizierten Schwachstellen gezielt behebt und die festgelegten Verbesserungsziele erreicht.

Ein wesentlicher Teil dieser Phase ist die verständliche Visualisierung des neuen Prozesses. Dabei gilt der Grundsatz: Ein Prozessmodell dient der gemeinsamen Verständigung über die Zusammenarbeit und ist keine bis ins letzte Detail ausgearbeitete Arbeitsanweisung.

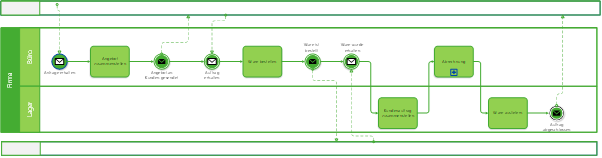

Für die international anerkannte und klare Visualisierung von Prozessen und Verantwortlichkeiten nutzen wir den Standard BPMN 2.0.

Phase 4: Prozessimplementierung

In der Phase der Prozessimplementierung geht es darum, den neuen, optimierten Prozess ins Leben zu rufen und das theoretische Modell in den gelebten Arbeitsalltag zu überführen. Die finale Entscheidung über die Umsetzung trifft dabei der verantwortliche Process Owner.

Drei Grundgedanken zur Implementierung:

- Die richtige Strategie: Wie wird der neue Prozess eingeführt? Je nach Komplexität kann dies schrittweise (iterativ), über ein Pilotprojekt oder auf einen Schlag ("Big Bang") geschehen.

- Das passende Vorgehen: Wie wird die Umsetzung gemanagt? Die Werkzeuge reichen von einer einfachen Aufgabenliste über eine strukturierte Roadmap bis hin zur Abwicklung als eigenes Projekt.

- Die ganzheitliche Betrachtung: Welche Bereiche sind betroffen? Eine erfolgreiche Implementierung berücksichtigt immer auch die Organisation, notwendige Kompetenzen, die Kommunikation mit allen Stakeholdern und die IT-Systeme – mit den Menschen im Mittelpunkt des Wandels.

-

Phase 5: Kontinuierliche Verbesserung (Umsetzung)

Mit der erfolgreichen Implementierung ist der Prozesslebenszyklus nicht abgeschlossen – im Gegenteil, jetzt beginnt seine wichtigste Phase. Der neue Prozess wird nun kontinuierlich überwacht, um sicherzustellen, dass er die gewünschten Ergebnisse liefert und sich an veränderte Bedingungen anpasst.

Dies geschieht durch regelmäßiges Monitoring mithilfe von relevanten Kennzahlen. Entscheidend ist es, einen Rahmen zu schaffen, in dem die beteiligten Teams die Möglichkeit haben, ihre Arbeitsabläufe selbstständig zu reflektieren, Verbesserungspotenziale zu identifizieren und Optimierungen eigenverantwortlich umzusetzen. So wird der Kreislauf geschlossen und eine Kultur der kontinuierlichen Verbesserung gelebt.

Rollen im Prozessmanagement

Die drei zentralen Rollen im Prozessmanagement sind der Process Owner, der Prozessmanager und das Prozessteam. Prozessmanagement lebt von den klar definierten Rollen und Verantwortlichkeiten, die sicherstellen, dass Prozesse nicht nur gestaltet, sondern auch gelebt, gesteuert und kontinuierlich verbessert werden.

Der Process Owner

Der Process Owner hat die strategische Verantwortung für den Prozess. Er oder sie setzt die strategischen Ziele und stellt das Budget sowie die Ressourcen zur Verfügung.

Der Prozessmanager

Diese Rolle trägt die operative Verantwortung. Der Prozessmanager oder die Prozessmanagerin definiert, beschreibt und entwickelt den Prozess gemeinsam mit dem Team und führt die Formate zur kontinuierlichen Verbesserung. In einer RACI-Matrix ist der Process Owner "Accountable" (rechenschaftspflichtlich) und der Prozessmanager "Responsible" (durchführungsverantwortlich).

Das Prozessteam

Das Prozessteam arbeitet eng mit dem Prozessmanager zusammen. Es besteht aus den Expert:innen, die später mit dem Prozess arbeiten werden. Ihre Einbindung ist entscheidend, denn sie gestalten den Prozess von Anfang an aktiv mit. Dies ist ein absoluter Erfolgsfaktor für den Erfolg des Prozesses.

Um diese Rollen und ihre spezifischen Aufgaben innerhalb eines Prozesses klar zu visualisieren und Doppelarbeiten zu vermeiden, kann man auf das Rollendiagramm zurückgreifen.

Die Prozessrollen im Vergleich

Prozessmanagement Methoden und Hilfsmittel

Für erfolgreiches Prozessmanagement braucht es die richtigen Werkzeuge. In diesem Kapitel stellen wir dir unsere praxiserprobten und bevorzugten Methoden und Hilfsmittel im Detail vor.

Das Prozess Canvas

Das Prozess Canvas ist ein zentrales Werkzeug für die Prozesserhebung. Es dient als eine Art Schritt-für-Schritt-Anleitung, um im Team einen strukturierten Dialog über einen Prozess zu führen und ein gemeinsames Verständnis der Ist-Situation zu erarbeiten.

Das Canvas besteht aus sechs zentralen Feldern, die systematisch ausgefüllt werden, um ein vollständiges Bild zu erhalten:

- Sinn & Zweck: Warum gibt es diesen Prozess überhaupt und welches Ziel verfolgt er?

- Abgrenzung: Wodurch wird der Prozess ausgelöst (Input) und was ist sein konkretes Ergebnis (Output)?

- Prozessschritte: Was sind die groben, wesentlichen Tätigkeiten im Ablauf?

- Prozessteam: Wer sind die aktiv beteiligten Personen und Rollen?

- Prozessumfeld: Mit welchen anderen Prozessen, Teams oder Systemen gibt es wichtige Schnittstellen?

- Erfolgsfaktoren & Stolpersteine: Was hilft dem Prozess heute, erfolgreich zu sein, und was behindert ihn?

Der große Vorteil dieser Methode ist, dass sie eine gemeinsame Sprache schafft und alle relevanten Informationen sammelt, ohne bereits in die Bewertung einzusteigen.

Eine detaillierte Anleitung und eine kostenlose Vorlage findest du in unserem Leitfaden für das Prozess Canvas.

Das Prozessradar

Das Prozessradar ist ein Spinnendiagramm (Spider-Chart) mit typischerweise sechs Dimensionen, die für den Prozess relevant sind (z.B. Durchlaufzeit, Komplexität, Anwenderzufriedenheit). Das Team bewertet gemeinsam jede Dimension auf einer Skala, zum Beispiel von 1 (schlecht) bis 5 (gut). Das Ziel ist es, gemeinsam im Team die strategische Stoßrichtung für die Verbesserung festzulegen und die dringendsten Handlungsbedarfe zu identifizieren.

Der große Wert dieser Methode liegt nicht im perfekten, objektiven Ergebnis, sondern in der Diskussion, die zur Bewertung führt. Das visuelle Ergebnis des Radars macht sofort ersichtlich, "wo der Schuh drückt" und hilft dem Team, sich auf die wichtigsten Verbesserungshebel zu einigen.

Ein weiterer Vorteil: Das Prozessradar kann später im Monitoring wiederverwendet werden, um den Erfolg der umgesetzten Maßnahmen messbar zu machen.

BPMN 2.0

Wenn der Soll-Zustand eines Prozesses gestaltet wird, braucht es eine gemeinsame Sprache, um ihn für alle verständlich darzustellen. Hierfür hat sich BPMN 2.0 (Business Process Model and Notation) als international anerkannter Standard für die Prozessmodellierung etabliert.

Der entscheidende Vorteil von BPMN 2.0 liegt in der Verknüpfung der reinen Ablaufsicht ("Was passiert?") mit der organisatorischen Sicht ("Wer macht was?") und der Kommunikation bzw. Datensicht. Durch den Einsatz von sogenannten Swimlanes (Schwimmbahnen) wird sofort klar, welche Abteilung, welches Team oder welche Rolle für einen bestimmten Schritt verantwortlich ist. Das macht Schnittstellen und Zusammenarbeit klarer. Als zweite Dimension kann BPMN 2.0 mithilfe des Nachrichtenfluss auch im gleichen Diagramm Datenverkehr zwischen Systemen darstellen (“Was wird wohin kommuniziert / gespeichert”) während des Prozessablaufs. Somit gibt BPMN 2.0 auch die Möglichkeit die Kommunikationsstrukturen rund um den Prozess entsprechend zu dokumentieren.

Die Basiselemente sind:

- Aktivitäten: Stellen die einzelnen Aufgaben oder Prozessschritte dar.

- Ereignisse: Start-, End- und Zwischenereignisse.

- Gateways: Entscheidungspunkte (exklusiv, parallel, optional).

- Verbindungsobjekte: Sequenzfluss (Ablauf) oder Nachrichtenfluss (Informationsfluss).

- Artefakte: Dokumente oder Datenspeicher.

- Swimlanes & Pools: Bilden organisatorische Zuständigkeiten (Personen, Teams, Abteilungen) ab.

Dabei gilt die Faustregel: Ein gutes Prozessmodell muss auf einem A3-Blatt noch lesbar sein. Es dient als verständliches Modell für die Zusammenarbeit, nicht als überladene, detaillierte Arbeitsanweisung.

Die Prozesswürdigkeitsanalyse

Die Prozesswürdigkeitsanalyse ist eine Methode, um eine Priorisierung durchzuführen, welche Prozesse das größte Potenzial für eine Optimierung bieten bzw. als erstes bearbeitet werden sollen. Mit Hilfe der Prozesswürdigkeitsanalyse kann diese Entscheidung auf Basis klarer Kriterien getroffen werden. Gleichzeitig stellt die Methode sicher, dass Prozesse als solche erkannt werden und klar gegenüber einfachsten und nicht beschreibungsbedürftigen Abläufen abgegrenzt werden.

Nicht jeder Prozess, der verbessert werden könnte, sollte es auch sofort werden. Um die begrenzten Ressourcen (Zeit, Budget, Personal) gezielt dort einzusetzen, wo sie die größte Wirkung entfalten, wird eine Prozesswürdigkeitsanalyse durchgeführt.

Die gängigste Methode hierfür ist die Bewertung der Prozesse anhand von zwei zentralen Dimensionen:

- Nutzen / Wirkung: Welchen strategischen Beitrag leistet die Optimierung dieses Prozesses? (z.B. hohe Kosteneinsparung, deutliche Steigerung der Kundenzufriedenheit, große Risikominimierung)

- Aufwand: Wie komplex und ressourcenintensiv ist die Umsetzung der Optimierung? (z.B. hoher Zeitaufwand, große technische Änderungen, viele beteiligte Abteilungen)

Das Ergebnis dieser Bewertung ist eine klare Priorisierung. Einfach erklärt: Prozesse mit hohem Nutzen und geringem Aufwand ("Quick Wins") werden in der Regel zuerst angegangen, während Prozesse mit geringem Nutzen und hohem Aufwand zurückgestellt werden. So wird sichergestellt, dass die wertvollste Ressource – die Zeit deines Teams – maximal wirksam investiert wird.

Das Rollendiagramm

Das Rollendiagramm ist ein Werkzeug, um die Rollen und Verantwortlichkeiten von Personen oder Teams innerhalb eines Prozesses klar zu definieren. Es beantwortet auf einen Blick die Frage: "Wer macht was?"

Unklare Zuständigkeiten sind eine der häufigsten Ursachen für Reibungsverluste, Verzögerungen und Konflikte in Arbeitsabläufen. Das Rollendiagramm schafft hier Abhilfe, indem es die Beziehung zwischen den Prozessschritten und den beteiligten Personen systematisch visualisiert.

Die bekannteste Methode hierfür ist die RACI-Matrix. Dabei werden die Verantwortlichkeiten in vier klare Kategorien eingeteilt:

- R – Responsible (Durchführungsverantwortlich): Wer führt die Aufgabe operativ aus? (Es kann mehrere "R"s geben).

- A – Accountable (Rechenschaftspflichtig): Wer trägt die finale Verantwortung und trifft die letzte Entscheidung? (Es darf pro Aufgabe nur ein "A" geben).

- C – Consulted (Konsultiert): Wer muss vor einer Entscheidung oder Handlung befragt werden und gibt fachlichen Input? (Zwei-Wege-Kommunikation).

- I – Informed (Informiert): Wer muss über das Ergebnis oder die getroffene Entscheidung im Nachhinein informiert werden? (Ein-Weg-Kommunikation).

Durch die klare Zuweisung dieser Rollen werden Doppelarbeiten vermieden, Entscheidungsprozesse beschleunigt und eine transparente Grundlage für die Zusammenarbeit geschaffen.

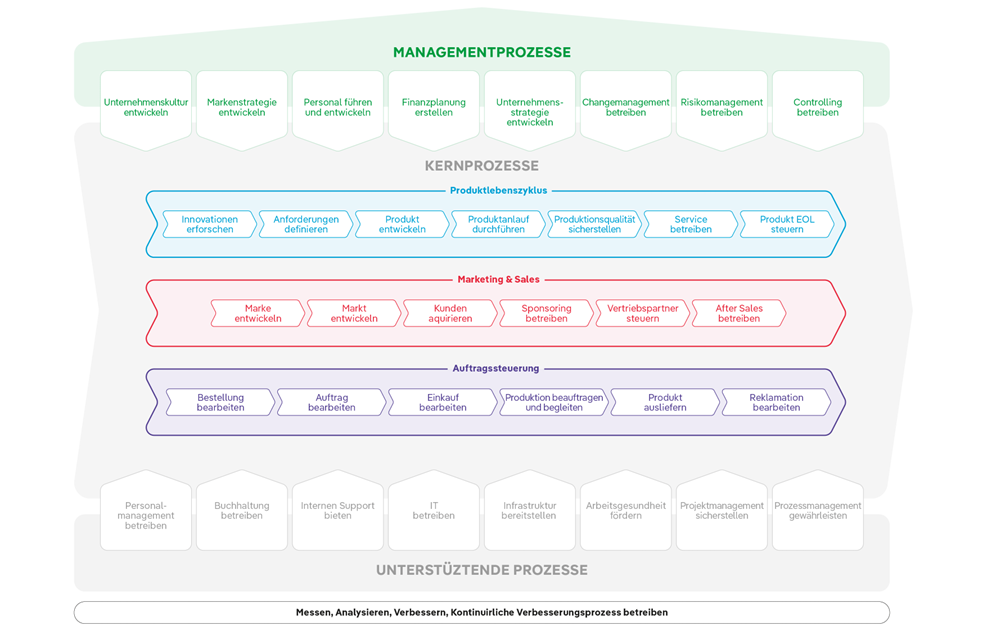

Die Prozesslandkarte

Die Prozesslandkarte ist eine strategische Übersicht, die alle wesentlichen Geschäftsprozesse deines Unternehmens visualisiert. Sie zeigt das große Ganze und hilft, die Zusammenhänge zwischen Management-, Kern- und Unterstützungsprozessen zu verstehen. Je nach Zielgruppe kann es mehrere Prozesslandkarten geben.

Im Gegensatz zum Prozesslebenszyklus, der einen einzelnen Prozess betrachtet, bietet die Prozesslandkarte den strategischen Gesamtüberblick. Um diese Übersicht zu schaffen, werden alle Abläufe in drei wesentliche Kategorien eingeteilt:

- Managementprozesse: Sie steuern das Unternehmen aus strategischer Sicht (z.B. Unternehmensentwicklung, Controlling).

- Kernprozesse: Sie schaffen direkten Wert für die Kund:innen (z.B. Produktentwicklung, Vertrieb, Service).

- Unterstützungsprozesse: Sie ermöglichen die Kernprozesse (z.B. IT, Personalwesen, Buchhaltung).

-

Der eigentliche Wert einer solchen Landkarte entfaltet sich in der Praxis: Sie gibt der Geschäftsführung eine Grundlage für strategische Entscheidungen, zeigt auf, wie Abteilungen und Teams im Kontext wesentlicher Prozesse interdisziplinär zusammenarbeiten und macht für Mitarbeitende den eigenen Beitrag zum großen Ganzen sichtbar. Auf dieser gemeinsamen Basis lassen sich dann gezielt Schwachstellen identifizieren, die richtigen Schlüsselprozesse für eine Optimierung auswählen und klare Verantwortlichkeiten zuweisen. Die Prozesslandkarte kann neben dem Organigramm als eines der wesentlichen Modelle zur Organisationsdarstellung betrachtet werden.

Prozessmanagement Beispiele von Tesla, Ikea & Co.

Gutes Prozessmanagement ist oft der entscheidende Wettbewerbsvorteil. Doch wie sieht das in der Praxis aus? Die folgenden Beispiele von weltweit führenden Unternehmen zeigen, wie durchdachte Prozesse zu mehr Effizienz, besserem Kundenerlebnis und radikaler Innovation führen.

Tesla: Radikales Neudenken statt nur Verbessern

Tesla ist ein Paradebeispiel für Business Process Re-Engineering. Anstatt bestehende Prozesse in der Automobilfertigung nur schrittweise zu optimieren, stellt das Unternehmen sie von Grund auf infrage. Indem es von den physikalischen Grundprinzipien ausgeht ("First-Principles-Thinking"), gestaltet es Produktionsabläufe radikal neu, um massive Effizienzsprünge zu erzielen.

IKEA: Customer Journey als zentraler Prozess

IKEA hat seinen gesamten Wertschöpfungsprozess konsequent auf das Kundenerlebnis ausgerichtet. Vom Produktdesign, das auf eine flache Verpackung und Selbstmontage optimiert ist, über die Logistik bis hin zum Aufbau des Möbelhauses mit dem berühmten "Pfad". Jeder Schritt ist Teil eines durchdachten Prozesses, der den Kunden aktiv einbindet, Kosten senkt und ein einzigartiges Markenerlebnis schafft.

McDonald's: Standardisierung und Transparenz

Kaum ein Unternehmen hat Standardisierung so perfektioniert wie McDonald's. Jeder Burger wird weltweit nach einem exakt gleichen, hocheffizienten Prozess zubereitet, der Qualität und Geschwindigkeit sichert. Für den Kunden wird dieser Prozess oft sogar sichtbar: Moderne Bestellterminals und Anzeigen zeigen genau, in welchem Zubereitungsschritt sich die eigene Bestellung befindet. Das schafft Transparenz und verkürzt die gefühlte Wartezeit.

Digital Government : Der Bürger als Kunde

Länder wie Estland zeigen, wie Prozessmanagement staatliche Dienstleistungen revolutionieren kann. Statt den Bürger von Amt zu Amt zu schicken, wurden die Prozesse konsequent aus der Perspektive des "Kunden" neu gedacht. Durch die digitale Vernetzung von Behörden können Anliegen wie eine Ummeldung oder eine Firmengründung in einem einzigen, schnellen und transparenten digitalen Prozess erledigt werden.

Erfolgsfaktoren & häufige Hürden im Prozessmanagement

Die Einführung von Prozessmanagement ist mehr als nur die Anwendung von Methoden – es ist ein Veränderungsprozess, der die Kultur und Zusammenarbeit im Unternehmen tiefgreifend berührt. Aus unserer Erfahrung gibt es klare Erfolgsfaktoren, aber auch typische Hürden, die es zu überwinden gilt.

Die wichtigsten Erfolgsfaktoren im Prozessmanagement

- Rückendeckung vom Management: Prozessmanagement braucht ein klares Bekenntnis der Führungsebene. Nur wenn die strategische Bedeutung verstanden und vorgelebt wird, erhält das Thema die notwendige Priorität und die benötigten Ressourcen.

- Die Menschen mitnehmen: Der entscheidende Faktor ist die aktive Einbindung der Mitarbeitenden. Wenn diejenigen, die im Prozess arbeiten, ihn von Anfang an mitgestalten, entstehen nicht nur bessere, sondern auch akzeptierte Lösungen. Eine ideale Grundlage, um dein gesamtes Team auf eine gemeinsame Wissensbasis zu stellen, bietet unser Kompaktseminar Prozessmanagement.

- Klarheit über Rollen und Erwartungen: Definierte Rollen wie der Process Owner oder der Prozessmanager schaffen Verbindlichkeit. Jeder muss wissen, was seine Aufgabe im Prozessmanagement ist und welche Entscheidungen er treffen darf.

- Fehlerfreundlich und iterativ starten: Beginnt nicht mit dem komplexesten Prozess des Unternehmens. Startet mit einem überschaubaren Pilotprozess, sammelt Erfahrungen und zeigt schnell erste Erfolge ("Quick Wins").

-

Häufige Hürden im Prozessmanagement

Silodenken und "Abteilungsfürstentümer": Prozesse enden nicht an Abteilungsgrenzen.

Macht die abteilungsübergreifende Zusammenarbeit und die gemeinsamen Ziele sichtbar. Ein neutrale:r Prozessmanager:in als Moderator:in ist hier Gold wert. Die richtigen Analysetechniken, um solche Schwachstellen aufzudecken, lernst du in unserem Training PZM1: Prozesse analysieren und verbessern.

Angst vor Kontrolle und Transparenz: Die Sichtbarmachung von Abläufen kann als Bedrohung empfunden werden.

Kommuniziert von Anfang an, dass es nicht um die Kontrolle einzelner Personen geht, sondern um die gemeinsame Verbesserung des Systems. Der Fokus liegt auf dem Prozess, nicht auf dem Mitarbeiter.

Fehlende Ressourcen und Zeit im Tagesgeschäft: "Wir haben keine Zeit für Prozessmanagement."

Beginnt klein und zeigt auf, wie viel Zeit durch die Beseitigung von Reibungsverlusten im Pilotprozess eingespart wird. Der Nutzen muss schnell spürbar werden. Wie du neue Prozesse erfolgreich einführst und im Unternehmen verankerst, ist Kern unseres Seminars PZM2: Prozesse implementieren und weiterentwickeln.

Manche Herausforderungen sind jedoch unternehmensspezifisch und erfordern eine individuelle Lösung. Wenn du merkst, dass du bei diesen Hürden anstehst, unterstützen wir dich gerne mit unserem Prozessmanagement Beratungs- & Coachingleistungen.

Erste Schritte im Prozessmanagement

Der wichtigste Schritt ist der erste. Aber wo fängt man an? In der Praxis haben sich zwei grundlegende Herangehensweisen bewährt, um Prozessmanagement im Unternehmen zu etablieren: der Top-Down- und der Bottom-Up-Ansatz. Beide Wege sind valide und haben ihre eigenen Vor- und Nachteile.

Der Top-Down-Ansatz: Strategische Verankerung

Das Management erkennt die strategische Notwendigkeit von Prozessmanagement und treibt die Initiative von oben an. Es werden übergreifende Strukturen wie die Prozesslandkarte geschaffen und Process Owner für die wichtigsten Wertströme benannt.

- Vorteile: Starkes Commitment, klare strategische Ausrichtung und gesicherte Ressourcen für die Umsetzung.

- Herausforderungen: Kann anfangs als theorielastig empfunden werden; die praktische Umsetzung in den Teams dauert unter Umständen länger.

Der Bottom-Up-Ansatz: Veränderung aus der Praxis

Hier beginnt die Veränderung in den Teams. Engagierte Mitarbeitende werden zu Prozessmanagern ausgebildet und beginnen, konkrete, oft schmerzhafte Prozesse in ihrem Bereich zu analysieren und zu optimieren. Sie zeigen durch praktische Erfolge den Nutzen auf und tragen das Thema schrittweise in die Organisation hinein.

- Vorteile: Hohe Praxisrelevanz, schnelle, sichtbare Erfolge ("Quick Wins") und eine hohe Akzeptanz bei den direkt beteiligten Kolleg:innen.

- Herausforderungen: Kann ohne Rückendeckung von oben an "gläserne Decken" stoßen; Optimierungen bleiben oft auf einzelne Bereiche beschränkt.

Der beste Weg? Eine Kombination aus beidem.

Welcher Weg ist der richtige für dich? In der Realität führt die Kombination oft zum größten Erfolg. Ein klares Mandat von der Unternehmensführung (Top-Down) gibt die nötige strategische Kraft, während die Initiativen aus den Teams (Bottom-Up) für die notwendige Dynamik und Praxisnähe sorgen.

Prozessmanagement Weiterbildung

Du hast nun einen umfassenden Überblick erhalten und möchtest deine Kompetenzen gezielt weiterentwickeln? Unsere Trainings sind darauf ausgelegt, dir praxisnahe Werkzeuge und das nötige Selbstvertrauen zu geben, um Prozesse in deiner Organisation wirksam zu gestalten.

Trainings im Prozessmanagement

Für den perfekten Einstieg: Kompaktseminar Prozessmanagement

- Du lernst die Grundlagen und den gesamten Lebenszyklus des Prozessmanagements kennen.

- Du erhältst einen Überblick über die wichtigsten Methoden und Werkzeuge.

- Du schaffst eine gemeinsame Wissensbasis für dein Team.

Für die schrittweise Vertiefung: Seminarreihe Prozessmanagement

- Prozessmanagement Modul 1: Prozesse analysieren und verbessern: Lerne, wie du Prozesse erhebst, Schwachstellen aufdeckst und wirksame Verbesserungen konzipierst.

- Prozessmanagement Modul 2: Prozesse implementieren und weiterentwickeln: Erfahre, wie du neue Prozesse erfolgreich im Unternehmen verankerst und eine Kultur der kontinuierlichen Verbesserung schaffst.

- Prozessmanagement Modul 3: Professionelle Werkzeuge für Senior Prozessmanager: Vertiefe deine Kenntnisse mit fortgeschrittenen Methoden für komplexe Herausforderungen im Prozessmanagement.

Unterstützung im Prozessmanagement

Prozesse sind der Motor eines jeden Unternehmens. Sie an den Bedürfnissen von Kund:innen und Mitarbeitenden auszurichten und gleichzeitig effizient zu gestalten, ist eine zentrale Herausforderung. Wir unterstützen dich und dein Team dabei, Klarheit in eure Abläufe zu bringen und eure Prozess-Performance nachhaltig zu steigern.

Konkret unterstützen wir euch z.B. bei:

- Der Erstellung eurer Prozesslandkarte und der Priorisierung von Schlüsselprozessen.

- Der Moderation von Prozesserhebungs- und Optimierungs-Workshops.

- Der Entwicklung eines Prozess-Cockpits zur Steuerung und Messung.

- Der Begleitung bei der Digitalisierung von Prozessen.

{{cta-fragen}}

FAQ Prozessmanagement

Was versteht man unter Prozessmanagement?

Prozessmanagement ist die systematische Gestaltung, Steuerung und kontinuierliche Verbesserung aller Arbeitsabläufe in einem Unternehmen. Das Ziel ist es, die Unternehmensstrategie durch effiziente, kundenorientierte und wirksame Prozesse zu unterstützen und umzusetzen. Es ist eine dauerhafte Managementdisziplin, kein einmaliges Projekt.

Was sind die Aufgaben im Prozessmanagement?

Die Hauptaufgaben umfassen das Erheben und Analysieren bestehender Prozesse, das Gestalten (Modellieren) von optimierten Abläufen sowie deren erfolgreiche Implementierung im Unternehmen. Darüber hinaus gehört die kontinuierliche Überwachung der Prozessleistung mithilfe von Kennzahlen zu den zentralen Aufgaben, um einen Verbesserungszyklus zu etablieren.

Welche Rollen gibt es im Prozessmanagement?

Die drei zentralen Rollen sind der Process Owner, der Prozessmanager und das Prozessteam. Der Process Owner trägt die strategische Gesamtverantwortung für einen Prozess, der Prozessmanager die operative Umsetzungsverantwortung und das Prozessteam bringt die entscheidende Expertise aus der täglichen Arbeit ein.

Was ist der Unterschied zwischen Prozessmanagement und Projektmanagement?

Der Hauptunterschied liegt in der Dauer und Wiederholbarkeit. Projektmanagement befasst sich mit einmaligen, zeitlich begrenzten Vorhaben mit einem klaren Endpunkt, während Prozessmanagement auf die Steuerung und kontinuierliche Verbesserung von dauerhaften, wiederkehrenden Arbeitsabläufen abzielt. Dementsprechend besteht auch ein Unterschied zwischen Projekt- und Prozessteams. Während Prozessteams permanent bestehen, werden Projektteams nach Projektende wieder aufgelöst.

Welche Arten von Prozessmanagement gibt es?

Man unterscheidet hauptsächlich zwischen strategischem und operativem Prozessmanagement. Das strategische Prozessmanagement legt fest, welche Prozesse für den Unternehmenserfolg wichtig sind, während das operative Prozessmanagement sich mit der Gestaltung und Verbesserung konkreter Prozesse befasst.

Was ist operatives Prozessmanagement?

Operatives Prozessmanagement ist die tägliche Arbeit an den Prozessen. Es umfasst die konkrete Erhebung, Analyse, Modellierung, Implementierung und Überwachung der Arbeitsabläufe, um die vom strategischen Prozessmanagement gesetzten Ziele zu erreichen.

Was ist strategisches Prozessmanagement?

Strategisches Prozessmanagement betrachtet das große Ganze und richtet die Prozesslandschaft an der Unternehmensstrategie aus. Es befasst sich mit der Identifikation der Schlüsselprozesse und legt die übergeordneten Ziele für diese fest. Auf dieser Geschäftsprozessebene werden Prozesse auf Basis strategischer Entscheidungen angepasst – die Voraussetzung dafür, um die Organisationsstrategie zu operationalisieren.

Welche Bestandteile gehören zu einem Prozess?

Jeder Prozess hat einen klaren Auslöser (Input) und ein definiertes Ergebnis (Output), das für eine:n Kund:in Wert schafft. Dazwischen liegen die einzelnen Prozessschritte (Tätigkeiten), die von beteiligten Personen (Prozessteam) mit bestimmten Ressourcen (z.B. IT-Systeme) ausgeführt werden.

Was sind Prozessmanagement-Tools?

Prozessmanagement-Tools sind Hilfsmittel, die bei der Analyse, Gestaltung und Visualisierung von Prozessen helfen. Dazu gehören strategische Werkzeuge wie die Prozesslandkarte, aber auch operative Instrumente wie das Prozess Canvas, das Prozessradar oder Modellierungssprachen wie BPMN 2.0.

Welche Phasen gibt es im Prozesslebenszyklus?

Der Prozesslebenszyklus besteht aus den fünf kontinuierlichen Phasen: Prozesserhebung, Prozessanalyse, Prozessoptimierung, Prozessimplementierung und die darauffolgende kontinuierliche Verbesserung. Diese Phasen bilden einen sich wiederholenden Kreislauf, um Prozesse in ihrer Umsetzung in kleinen Schritten kontinulierlich weiterzuentwickeln.

Was ist ein Geschäftsprozess?

Mit einem Geschäftsprozess beschreibt man die wesentlichen und übergeordneten Prozesse einer Organisation. Geschäftsprozesse werden in drei Prozessarten unterteilt, Kernprozesse, Supportprozesse und Managementprozesse. Da es sich bei einem Geschäftsprozess um die übergeordnete Ebene handelt, werden Geschäftsprozesse in der Prozesslandkarte dargestellt. Der Fokus eines Geschäftsprozesses liegt auf der End-to-End Ausrichtung und ist somit auf Kunderwartungen angepasst und transformiert diese zur Kundenzufriedenheit durch eine passgenaue Leistungserstellung und eine definierte Kundenerfahrung.