Prozesslandkarte erstellen: Anleitung & konkretes Beispiel

Eine Prozesslandkarte visualisiert alle wesentlichen Geschäftsprozesse eines Unternehmens und schafft so ein klares "Big Picture". Sie ist die strategische Grundlage, um die Zusammenarbeit zu verbessern, Verantwortlichkeiten zu klären und gezielte Prozessoptimierungen zu starten.

Key Facts zur Prozesslandkarte

- Definition: Die Prozesslandkarte ist eine grafische Übersicht, die alle wesentlichen Geschäftsprozesse eines Unternehmens darstellt und deren Zusammenhänge aufzeigt.

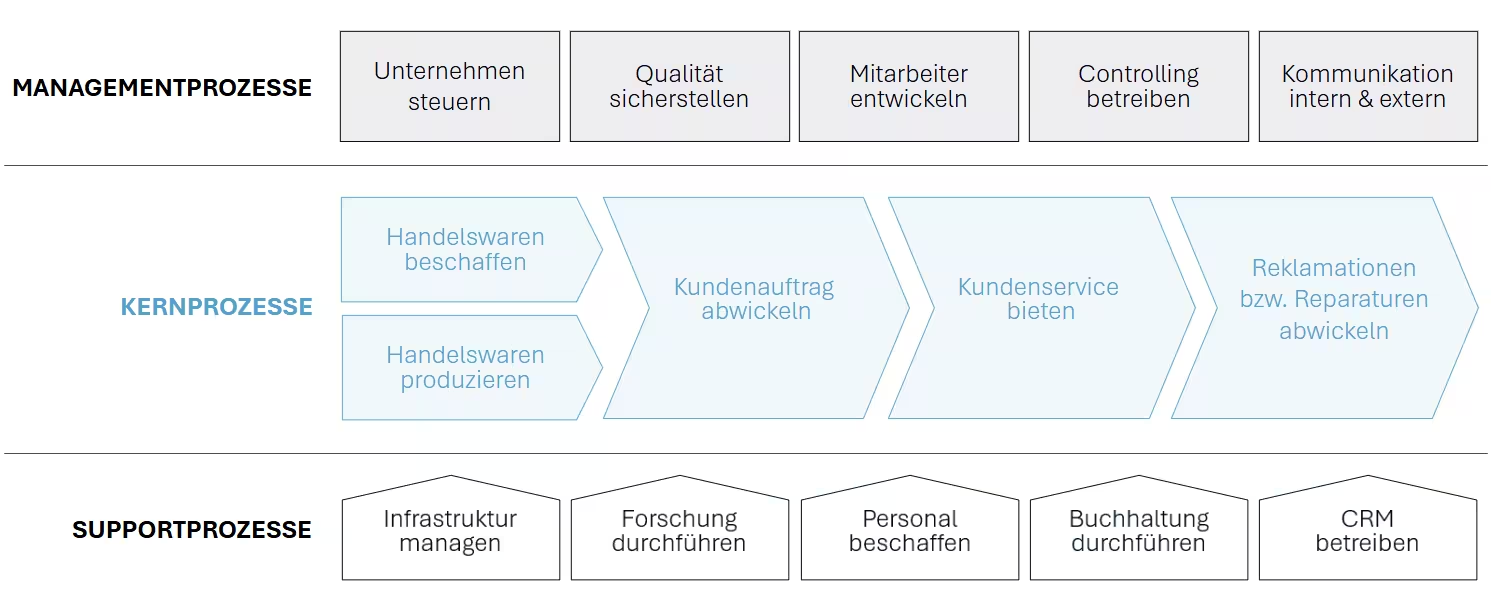

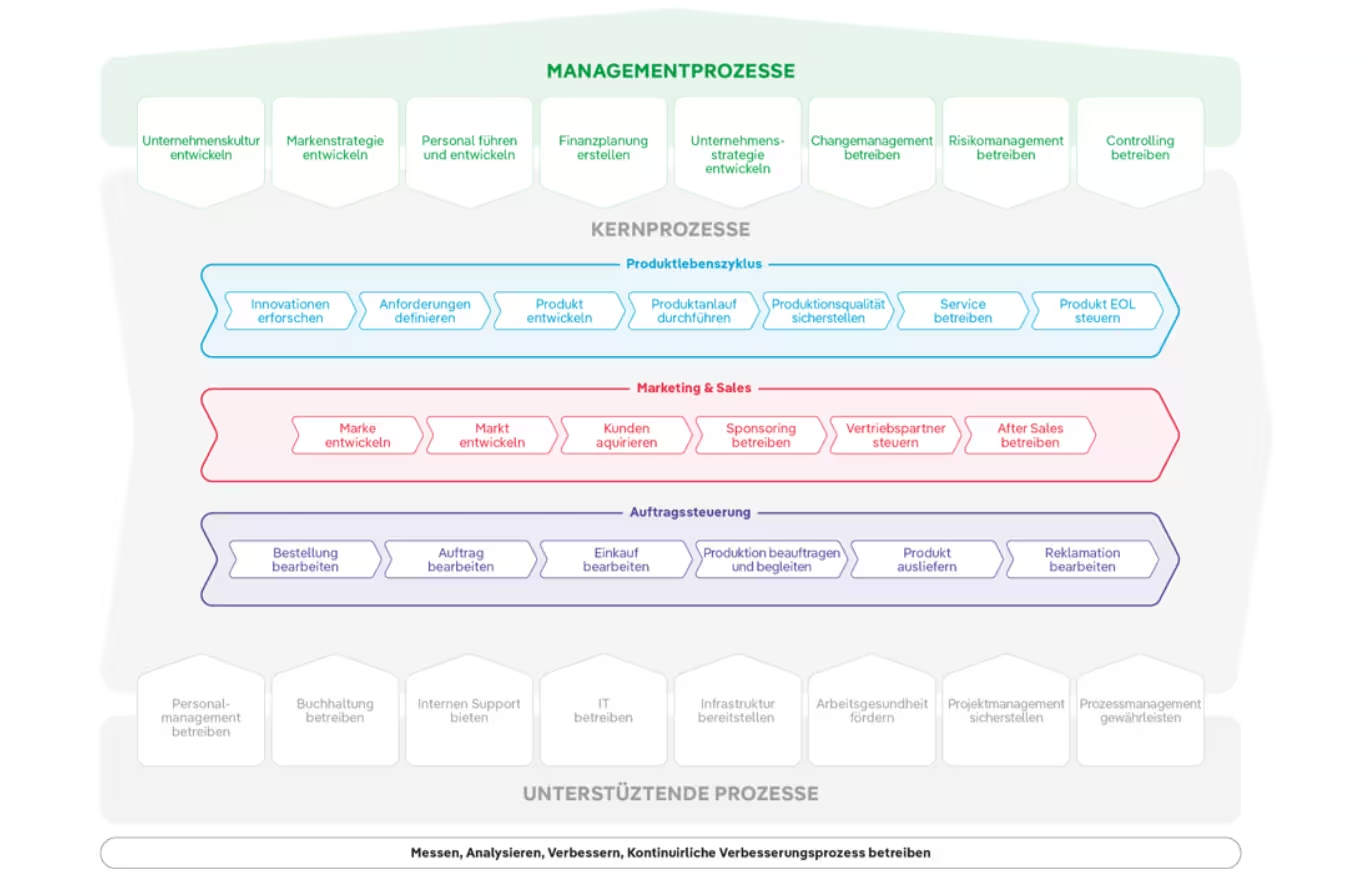

- Struktur: Sie gliedert die Prozesse in drei Ebenen: Führungsprozesse, Kernprozesse und Unterstützungsprozesse.

- Vorgehensweise: Die Erstellung startet mit einer übergeordneten Blackbox-Betrachtung (Input/Output), um die zentralen Wertströme zu definieren.

- Zweck & Timing: Die Landkarte dient als strategisches "Big Picture" und sollte vor der detaillierten Prozesserhebung erstellt werden, um die Optimierung gezielt zu steuern.

- Dynamik: Eine Prozesslandkarte ist ein lebendiges Dokument, das durch Erkenntnisse aus der Prozessoptimierung kontinuierlich angepasst und weiterentwickelt wird.

Was ist eine Prozesslandkarte?

Eine Prozesslandkarte ist eine grafische Übersicht, die alle wesentlichen Geschäftsprozesse eines Unternehmens auf einer hohen Ebene darstellt. Sie liefert das "Big Picture" der gesamten Prozesslandschaft auf einen Blick und zeigt, wie die Prozesse miteinander zusammenhängen.

Ihr Hauptzweck ist es, die Komplexität des Unternehmens zu reduzieren und eine gemeinsame, abteilungsübergreifende Sichtweise auf die Abläufe zu schaffen.

Die Prozesslandkarte leistet:

- Sie visualisiert die Ablauforganisation auf einer hohen Abstraktionsebene und bildet dabei auch die Wechselwirkungen sowie die Prozessverantwortlichkeiten ab.

- Sie zeigt, wie die Arbeit wertschöpfend durch das Unternehmen fließt, oft über Abteilungsgrenzen hinweg.

- Sie dient als idealer Startpunkt für Optimierungen, indem sie zeigt, in welche Schlüsselprozesse investiert werden sollte.

Die 3 Prozessarten

Um die gesamte Prozesslandschaft zu visualisieren, werden die Prozesse nicht einfach ungeordnet nebeneinandergestellt. Stattdessen basiert das Modell auf einer klaren und logischen Aufteilung in drei zentrale Prozessarten.

Führungsprozesse (Managementprozesse)

Die Führungsprozesse steuern das Unternehmen aus strategischer Sicht. Sie geben die Richtung vor, stellen Ressourcen bereit und kontrollieren die gesamte Organisation, damit alle Abläufe auf die übergeordneten Unternehmensziele einzahlen.

- Zweck: Strategische Steuerung & Unternehmensentwicklung.

- Beispiele: Strategieentwicklung, Controlling, Qualitätsmanagement.

Kernprozesse (Wertschöpfungsprozesse)

Die Kernprozesse sind alle Aktivitäten, die einen direkten Wert für die Kund:innen schaffen. Es sind die Prozesse, für die sie letztlich bezahlen. Sie laufen typischerweise horizontal, also über verschiedene Abteilungen hinweg.

- Zweck: Direkte Wertschöpfung für die Kund:innen.

- Beispiele: Produktentwicklung, Auftragsabwicklung (Lead-to-Cash), Serviceerbringung.

Unterstützungsprozesse (Supportprozesse)

Die Unterstützungsprozesse schaffen keinen direkten Kund:innennutzen, sind aber das unerlässliche Fundament, damit die Kernprozesse reibungslos funktionieren. Sie stellen die notwendigen Ressourcen und Dienstleistungen bereit.

- Zweck: Sicherstellung der Betriebsbereitschaft.

- Beispiele: IT, Buchhaltung, Personalwesen (HR), Instandhaltung.

{{cta-training}}

Prozesslandkarte erstellen: Vorgehensweise

Eine Prozesslandkarte zu erstellen, ist immer ein Teamprozess und sollte nicht isoliert im stillen Kämmerlein passieren. Die hier vorgestellte 5-Schritte-Methode ist die bewährte Vorgehensweise, die wir bei Setting Milestones in der Praxis anwenden und empfehlen, um schrittweise zu einem klaren "Big Picture" zu gelangen.

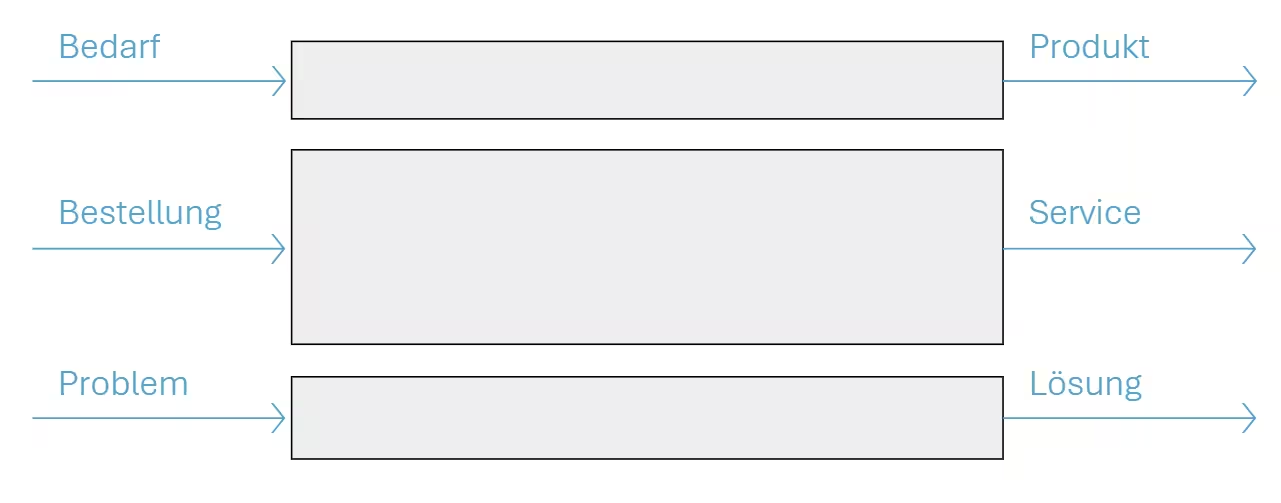

1. Die Organisation als Blackbox betrachten

Bevor einzelne Prozesse identifiziert werden, lohnt sich der Blick auf das große Ganze. Die Organisation wird als eine Blackbox betrachtet, um sich ausschließlich auf die Schnittstelle zum Markt zu konzentrieren. Das Ziel ist es, zu klären, was in die Box hineinkommt (Input) und was am Ende für den Kund:innen oder andere Anspruchsgruppen herauskommt (Output).

Die Leitfragen der Blackbox-Analyse:

- Stakeholder: Wer sind die wichtigsten externen Stakeholder?

- Erwartungen: Was erwarten diese Gruppen konkret von der Organisation?

- Input: Welche Informationen, Materialien oder Inputs fließen von außen in das System?

- Output: Was wird am Ende geliefert und welcher Nutzen/Wert wird erzeugt?

Der Mehrwert: Dieser übergeordnete Blick ist die strategische Grundlage für eine kundenorientierte Landkarte und hilft dabei, die richtigen Wertströme zu definieren und nicht in Prozess-Silos zu denken.

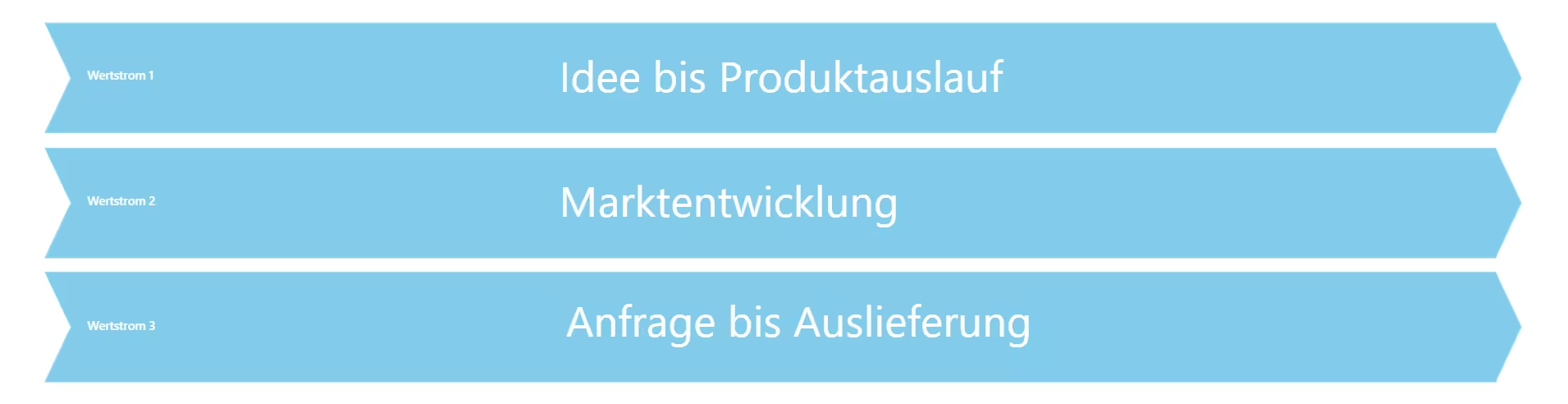

2. Wertströme identifizieren

Nach der Blackbox-Betrachtung wird der Fokus auf die Wertströme gelegt. Wertströme beschreiben die übergeordneten, abteilungsübergreifenden Abläufe, mit denen Kundenbedürfnisse erfüllt werden. Jeder identifizierte Wertstrom bildet später die Basis für einen oder mehrere Kernprozesse.

Leitfragen zur Identifikation der Wertströme:

- Zentrum der Wertschöpfung: Welche Leistungen oder Produkte stehen im Zentrum der Wertschöpfung?

- Kundenweg: Wie sieht der Weg vom Kundenauftrag bis zur Leistungserbringung aus?

- Start- und Endpunkt: Wo beginnt der Wert für den Kunden – und wo endet er?

- Erfolgskritische Schritte: Welche Schritte sind dabei erfolgskritisch?

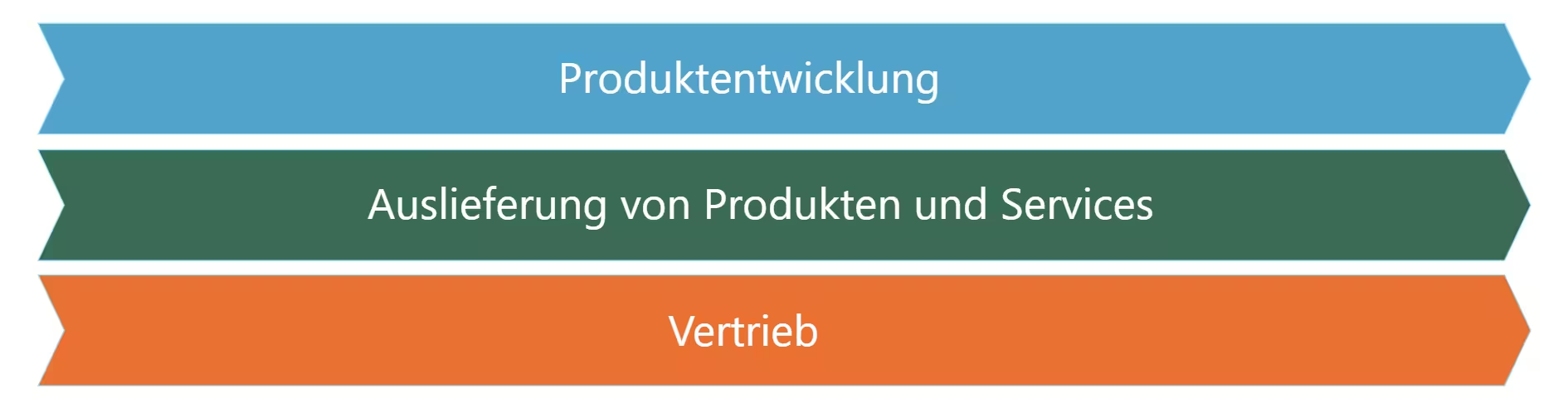

Praxisbeispiel von Setting Milestones

In einem Workshop für ein Softwareentwicklungs-Unternehmen haben wir uns auf die Hauptbereiche mit direktem Kundennutzen konzentriert und folgende Wertströme identifiziert:

- DEVELOPMENT (Produktentwicklung)

- DELIVERY (Auslieferung von Produkten und Services)

- SALES (Vertrieb): Wurde als Sonderfall aufgenommen. Obwohl der Vertrieb keinen direkten Kundenwert erzeugt, erfüllt er eine grundlegende Funktion und wird berücksichtigt, um das Bewusstsein für seine Rolle zu schärfen und die Schnittstellen zu visualisieren.

3. Kernprozesse definieren

Aus den identifizierten Wertströmen werden nun die konkreten Kernprozesse abgeleitet. Dies sind die abteilungsübergreifenden Abläufe, die direkt zur Wertschöpfung und zur Zufriedenheit der Kund:innen beitragen.

Leitfragen zur Definition der Kernprozesse:

- Abgrenzung: Welche abgrenzbaren Prozesse ergeben sich aus jedem Wertstrom?

- Nutzen: Welcher Nutzen wird jeweils im Prozess erzeugt?

- Angebot: Welche Produkte/Services werden angeboten?

- Kund:innenfokus: Sind alle Kernprozesse aus Kund:innensicht "wertschöpfend"?

Praxistipp von Jonathan Schauer

Gehe hier nicht ins kleinste Detail, sondern leite zunächst die Hauptprozesse ab. Zum Beispiel wurde der Wertstrom Delivery in Prozesse wie Dienstleistung und Auslieferung unterteilt. Das Ergebnis ist ein erster Entwurf, der später als Diskussionsgrundlage für die detaillierte Optimierung dient.

4. Unterstützungs- & Steuerungsprozesse ergänzen

Unterstützungs- und Steuerungsprozesse sind alle Aktivitäten, die zwar keinen direkten Kund:innennutzen erzeugen, aber notwendig sind, um die Kernprozesse zu ermöglichen und das Unternehmen strategisch zu führen. Nachdem die Wertschöpfungskette mit den Kernprozessen steht, werden diese beiden Prozessarten nun ergänzt, um die Prozesslandkarte zu vervollständigen.

- Unterstützungsprozesse (z.B. HR, Finance, Recht, IT, Marketing)

- Führungsprozesse (z.B. Strategieentwicklung, Controlling)

Leitfragen zur Identifikation dieser Prozesse:

Um diese Prozesse zu identifizieren, überlege, welche Services regelmäßig von mehreren Kernprozessen genutzt werden. Die wichtigsten Fragen dabei sind:

- Interne Services: Welche internen Dienstleistungen benötigen unsere Kernprozesse, um ihre Aufgaben zu erfüllen?

- Ressourcen: Woher kommen Personal, Technik oder Finanzen?

- Steuerung: Wie steuern wir unser Unternehmen strategisch und operativ?

- Erfolgskritische Prozesse: Welche Abläufe sind zwar nicht kundenwirksam, aber dennoch erfolgskritisch?

Mit diesem Schritt liegt die erste, vollständige Version deiner Prozesslandkarte vor, die alle drei Prozessarten enthält.

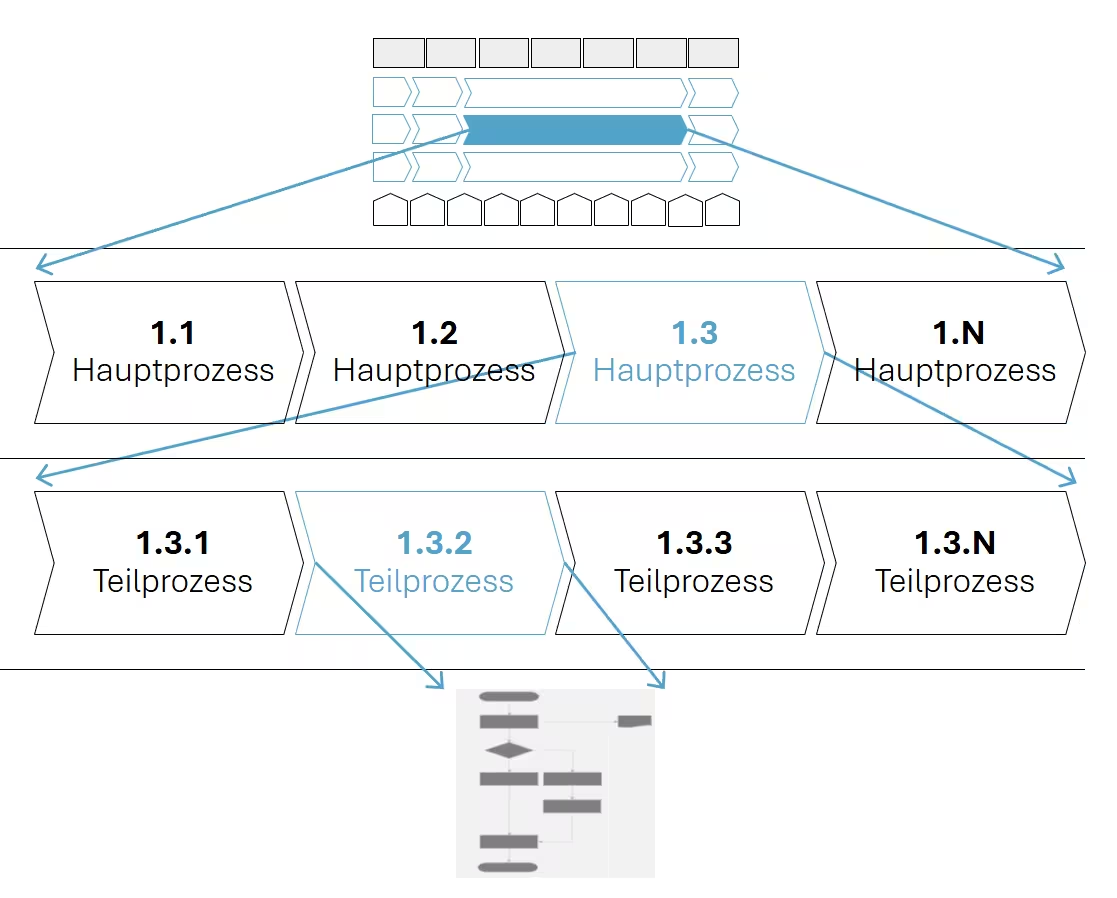

5. Die Prozesslandkarte visualisieren & als Prototyp nutzen

Nachdem alle drei Prozesstypen definiert sind, wird die erste Version der Prozesslandkarte visualisiert. Es ist entscheidend, diese erste Darstellung als das zu betrachten, was sie ist: ein erster Entwurf und Prototyp. Sie ist die Arbeitsgrundlage für die weitere Detailarbeit, aber nicht in Stein gemeißelt.

Die Prozesslandkarte dient ab jetzt als Grundlage und zentraler Feedback-Mechanismus:

- Ausgangspunkt für die Detailarbeit: Von der Landkarte aus startet nun die detaillierte Erhebung und Optimierung der Einzelprozesse.

- Kontinuierlicher Abgleich (Feedback-Schleife): Die Landkarte ist keine statische Darstellung. Alle Erkenntnisse aus der Optimierung der Einzelprozesse müssen in regelmäßigen Abstimmungsrunden zurück in die Landkarte fließen.

- Dynamische Anpassung: Dieser "Rückfluss" an Informationen führt dazu, dass die Landkarte angepasst wird – Prozesse werden vielleicht neu zugeordnet, zusammengefasst oder neue Schnittstellen identifiziert. Die Prozesslandkarte ist somit ein lebendiges Dokument, das sich kontinuierlich weiterentwickelt.

Prozesse optimieren: So unterstützen wir dich

Prozessmanagement einzuführen, zu etablieren und auszubauen ist eine komplexe Aufgabe. Wir begleiten Unternehmen im gesamten DACH-Raum – in Österreich, der Schweiz und Deutschland – dabei, ihre Prozesse effizienter zu gestalten.

Wir unterstützen dich und dein Team mit praxiserprobter Expertise und als Sparringpartner:innen auf Augenhöhe. Wähle den Weg, der zu euch passt:

- Individuelle Unterstützung: Wir begleiten dich mit maßgeschneiderten Beratungsleistungen dabei, deine gesamte Prozesslandschaft von der Landkarte bis zur Optimierung in die Tat umzusetzen.

- Kompetenzaufbau im Team: In unseren bewährten Workshops und Seminarreihen zum Thema Prozessmanagement baut ihr die notwendigen Fähigkeiten auf, um eure Prozesse nachhaltig selbst zu verbessern.

Lass uns gemeinsam Klarheit schaffen und deine Prozess-Performance nachhaltig steigern.

{{cta-fragen}}

FAQ Prozesslandkarte

Was ist eine Prozesslandkarte?

Eine Prozesslandkarte ist eine grafische Übersicht, die alle wesentlichen Geschäftsprozesse eines Unternehmens auf einer hohen Ebene darstellt. Sie liefert das "Big Picture" der gesamten Prozesslandschaft auf einen Blick und zeigt, wie die Prozesse über Abteilungsgrenzen hinweg zusammenhängen. Ihr Hauptzweck ist es, Transparenz und ein gemeinsames Verständnis für die Abläufe zu schaffen.

Welche Beispiele gibt es für Kernprozesse?

Kernprozesse (auch Wertschöpfungsprozesse genannt) sind alle Abläufe, die direkt einen Wert für den Kunden schaffen. Die Beispiele sind je nach Branche sehr unterschiedlich, aber typischerweise fallen darunter:

- Produktentwicklung: Der gesamte Prozess von der ersten Idee bis zum fertigen, marktreifen Produkt.

- Auftragsabwicklung: Der Ablauf vom Angebot über die Bestellung bis zur Bezahlung des Kunden (oft als "Lead-to-Cash" oder "Order-to-Cash" bezeichnet).

- Produktion: Die eigentliche Herstellung der physischen Waren.

- Serviceerbringung: Die Durchführung von Dienstleistungen für den Kunden (z.B. Beratung, Reparatur, Wartung).

- Marketing & Vertrieb: Die Gewinnung von Neukunden und der Verkauf von Produkten oder Dienstleistungen.

Für welche Branchen und Unternehmensgrößen macht eine Prozesslandkarte Sinn?

Die Prozesslandkarte ist branchenunabhängig und für jede Organisation wertvoll, die ihre Abläufe optimieren will. Sie ist besonders sinnvoll, sobald ein Unternehmen wächst und die abteilungsübergreifende Koordination komplexer wird. Sie wird zur unverzichtbaren Grundlage, sobald die Prozesse nicht mehr "aus dem Kopf" gesteuert werden können.

Kann man eine Prozesslandkarte mit Künstlicher Intelligenz (KI) erstellen?

Die Landkarte als strategisches "Big Picture" muss durch menschliches Verständnis der Wertströme und durch Co-Kreativität im Team erarbeitet werden. KI kann jedoch wertvolle Vorarbeit leisten: Durch Process Mining kann KI aus Daten (z. B. System-Logs) die tatsächlich ablaufenden Prozesse erkennen und visualisieren. Dieses Ergebnis kann als Input für die Erstellung der Landkarte dienen, um die Lücke zwischen Ist- und Soll-Prozess zu schließen. Die finale Priorisierung und Definition der Wertschöpfung bleibt jedoch Aufgabe des menschlichen Strategen.

Was sind die größten Herausforderungen beim Erstellen einer Prozesslandkarte?

Die größte Herausforderung ist oft, das Silo-Denken zu überwinden und eine neutrale Blackbox-Betrachtung durchzuführen. Fehler entstehen auch, wenn man zu schnell in den Detailgrad abtaucht, anstatt sich auf die strategische Top-Ebene zu konzentrieren. Externe Unterstützung kann hier helfen, die nötige Neutralität zu gewährleisten.

Sollte man die Erstellung alleine durchführen oder externe Unterstützung hinzuziehen?

Die Erstellung einer Prozesslandkarte ist ein Teamprozess. Es ist ratsam, interne Experten hinzuzuziehen und externe Unterstützung in Betracht zu ziehen, um eine neutrale Blackbox-Betrachtung zu gewährleisten und typische Fehler zu vermeiden. Externe Unterstützung hilft dabei, den Fokus auf die Wertströme zu legen und nicht in interne Silo-Diskussionen abzuschweifen.

Kann man die Landkarte nur für einzelne Abteilungen erstellen?

Die Landkarte sollte immer für das gesamte Unternehmen erstellt werden. Ihr Hauptzweck ist es, die gesamte Prozesslandschaft und die abteilungsübergreifenden Wertströme zu visualisieren. Eine rein abteilungsbezogene Landkarte würde den Sinn des Instruments verfehlen und das Silo-Denken verstärken, anstatt es aufzubrechen.