KI im Projektmanagement: Zwischen Hype und realem Nutzen

Mit KI im Projektmanagement scheint der Traum vieler Projektleiter:innen wahr zu werden: endlich keine zeitraubenden Statusupdates mehr, keine manuelle Ressourcennachverfolgung, kein Terminchaos in Excel und die Fähigkeit, rechtzeitig gegenzusteuern, bevor ein Problem eskaliert. KI Tools versprechen vollautomatisierte Workflows, proaktive Risikoanalysen und selbstoptimierende Projektökosysteme.

Doch die Euphorie trifft oft auf eine andere Realität: Intransparente Entscheidungen, unklare Datenlagen und die Angst, die Kontrolle zu verlieren, bremsen den Durchbruch im Alltag. Zwischen den Heilsversprechen globaler Tech-Riesen und den bodenständigen Erwartungen operativer Projektleiter:innen entsteht ein Spannungsfeld. Was funktioniert heute wirklich? Und wo ist der Weg zur echten zuverlässigen Entlastung noch lang?

Key Facts zu KI im Projektmanagement

- KI im Projektmanagement entlastet bei Routinetätigkeiten, liefert datenbasierte Entscheidungsgrundlagen und kann die Kommunikation im Team effizienter gestalten.

- Generative KI bringt kreative Automatisierung ins Spiel – stößt aber an Grenzen, wenn Kontext, Emotion oder Komplexität gefragt sind.

- Typische Einsatzbereiche: Change-Projekte, Meetings, Reporting, Planung, Wissensmanagement – mit konkreten Tools wie ChatGPT, Copilot, Notion AI oder ClickUp.

- Microsoft Copilot bietet smarte Unterstützung in der M365-Umgebung – ist jedoch kein Alleskönner und verlangt saubere Datenstrukturen.

- Der Einstieg gelingt am besten strukturiert – mit klaren Zielen, einem kleinen Use Case und der Bereitschaft, KI iterativ ins Projektteam zu integrieren.

- Zukunftsausblick: KI wird zum strategischen Sparringspartner, verändert Rollenbilder und fordert neue Kompetenzen im Projektmanagement

Was bedeutet KI im Projektmanagement konkret?

KI im Projektmanagement ist der Einsatz digitaler Systeme, die Aufgaben automatisieren, Entscheidungen vorbereiten und die Teamarbeit effizienter gestalten. Dabei kommen vor allem zwei Technologien zum Einsatz:

- Machine Learning (ML)

- Aufgabe: Vorhersagen und Klassifikation

- Daten: strukturiert und gelabelt

- Verhalten: reaktiv

- Output: stabil und gut messbar über Metriken

- Generative KI

- Aufgabe: Neue Inhalte generieren (Text, Bilder, Audio, Code), Prozesse planen und ausführen

- Daten: Unstrukturierte oder strukturierte, meist große und vielfältige Datensätze

- Verhalten: Proaktiv bis “autonom”

- Output: Kreativ, variabel, manchmal weniger deterministisch; erzeugt natürliche, menschähnliche Inhalte und Handlungen

Wichtig ist zu verstehen: Diese Systeme ersetzen keine Projektleiter:innen, sondern unterstützen euch. Sie liefern Informationen, entlasten euch bei Routinen und erhöhen die Reaktionsfähigkeit in dynamischen Projektsituationen.

Was kann KI im Projektmanagement leisten?

KI wird dort eingesetzt, wo viele Daten anfallen, Muster erkennbar sind oder wiederkehrende Abläufe automatisiert werden können. Typische Anwendungsfelder sind:

- Datenanalyse & Prognose: KI-Systeme analysieren historische Projektdaten, um Zeit- und Aufwandsschätzungen aus historischen Daten zu erstellen. Tools wie Microsoft Project nutzen maschinelles Lernen, um Meilensteine vorzuschlagen und Abhängigkeiten zu erkennen.

- Intelligente Berichterstattung: Die automatische Generierung von Statusberichten und Meeting-Protokollen ist eine der am weitesten verbreiteten Anwendungen. Große Sprachmodelle fassen große Informationsmengen zusammen und bereiten sie für verschiedene Stakeholder verständlich auf.

- Automatisierung von Routinen: Meeting-Protokolle und andere repetitive Aufgaben übernimmt die KI schnell und zuverlässig.

- Ressourcen- und Aufgabenmanagement: KI unterstützt bei der Priorisierung, erstellt Vorschläge für die Aufgabenverteilung und warnt vor Engpässen.

- Kommunikation & Wissensmanagement: Die Kombination aus datengetriebener Analyse und textgenerierender Output macht KI zu einem echten Hebel für produktiveres, anpassungsfähiges Projektmanagement. Genau hier beginnt ihre Stärke und ihr Gestaltungsspielraum.

Stärken und Grenzen generativer KI im Projektmanagement

Im vorherigen Abschnitt haben wir gesehen, wie KI für mehr Effizienz und Produktivität sorgen kann. Im weiteren Verlauf fokussieren wir uns auf generative KI in Form von Large Language Models (LLMs), die aktuell am stärksten diskutiert werden, zum Beispiel ChatGPT, Gemini, Microsoft Copilot, Claude und Mistral, u.v.m.

Lasst uns nun genauer hinsehen und die Frage beantworten, welche Aufgaben die genKI schon zuverlässig übernehmen kann und wo sie hinter den Erwartungen zurückbleibt. Die aktuellen Grenzen mahnen zu einem realistischen Ansatz. Ohne gute Daten, Richtlinien, Akzeptanz im Team und eine datenschutzkonforme Anwendung kann genKI ihr Potenzial nicht entfalten, im schlimmsten Fall richtet ein unüberlegter Einsatz sogar Schaden an (Verzerrungen durch „Bias“, Fehler durch „Halluzinationen“, Vertrauensverlust durch Instabilität wie „gleiche Eingabe, unterschiedliche Antworten“, Mehrarbeit durch „Workslop“ korrigieren, z. B. häufig bei „Vibe Coding“).

Die generative KI zwischen Anspruch und Realität

- Vertrauen in die KI ist begrenzt: Eine aktuelle Studie der Stanford University zeigt: 45 % der Beschäftigten zweifeln an der Zuverlässigkeit und Genauigkeit aktueller KI-Systeme. Nur wenige möchten, dass KI wichtige menschliche Entscheidungen vollständig übernimmt.

- Fehleranfälligkeit/Ungenauigkeit: Auch bei einfachen Analysen können Fehler auftreten. Das Phänomen "Workslop" tritt auf, wenn die KI Inhalte missinterpretiert oder irreführende Zusammenfassungen erstellt. Das kann schnell zu Mehrarbeit führen, da man die Ergebnisse aufwendig nachbereiten muss. Wenn Aufgaben komplexer werden, nimmt das Risiko ungenauer oder irreführender Ergebnisse zu.

- KI-Stärken sind selektiv: KI funktioniert gut bei allgemeinen, oberflächlichen Assistenz-Aufgaben (z. B. Text-Zusammenfassungen, einfache Automatisierungen), aber weniger bei Aufgabenstellungen aus Nischendomänen sogenannte Out-of-Distribution & Edge Cases, die nicht Teil der Trainingsdaten waren. Die Ergebnisse müssen stets von kompetenten Menschen validiert werden („human-in-the-loop“).

Es ist entscheidend, sich der selektiven Stärken der genKI bewusst zu sein. Merkt euch: Die genKI entfaltet ihr Potenzial dort, wo es um Spracherkennung, Struktur, Muster und Automatisierung geht, und stößt an Grenzen, sobald es menschlich, emotional oder um spezialisierten Arbeitskontext geht. Die folgende Übersicht zeigt, wo die Trennlinie heute verläuft.

Stärken vs. Grenzen der genKI im Projektmanagement

Diese Erkenntnisse verdeutlichen: genKI ist ein Werkzeug, kein Ersatz für menschliche Führung. Sie kann entlasten, strukturieren, Erkenntnisse liefern und neue Inhalte generieren (Bild, Text, Audio, Code) – aber sie erkennt weder kulturelle Codes, noch ist sie empathisch oder kann gut mit Komplexitäten umgehen. Gerade im Projektalltag braucht es aber jemanden, der Ergebnisse reflektieren, einordnen und den richtigen Kontext vorgeben kann. Diese Aufgaben übersteigen die aktuelle technologischen Fähigkeiten bei den Out-of-the-Box Lösungen und brauchen derzeit menschliche Qualitätskontrolle.

Einsatzbereiche: Wo generative KI im Projektmanagement gut eingesetzt werden kann

Die folgenden Einsatzbereiche zeigen euch, wie das konkret in der Praxis aussehen kann und welche Tools euch dabei helfen können. Die Toolvorschläge sind bewusst weitgefächert, um euch zu inspirieren.

Change- & Transformationsprojekte

In Veränderungsprozessen braucht es Klarheit und Geschwindigkeit. KI kann hier:

- Feedback-Umfragen auswerten (z. B. mit MonkeyLearn, Power BI + Copilot).

- Change-Kommunikation vorbereiten (z. B. mit ChatGPT, Jasper).

- Beteiligung durch FAQ-Bots erhöhen (z. B. mit Tidio, ChatBot.com).

Meetings mit hoher Informationsdichte

Viele Informationen, wenig Zeit – hier punktet KI mit:

- Meeting-Transkripten (z. B. Otter.ai, tl;dv, Copilot für Teams).

- Automatischen Zusammenfassungen (z. B. Fireflies, Sembly AI, Copilot für Teams).

- Erstellung von Follow-ups und Aktionspunkten (z. B. Fathom, Notion AI, Copilot für Teams).

Projektmarketing & Reporting

Ihr wollt Fortschritte sichtbar machen, ohne alles selbst zu schreiben? KI unterstützt bei:

- Der Erstellung von Statusupdates oder Reportings (z. B. ChatGPT, Notion AI, Copilot).

- Visualisierungen mit Tools wie Canva AI oder Beautiful.ai.

- Der Social-Media-Kommunikation rund um Projekte (z. B. Copy.ai, Hypefury).

Aufgabenmanagement & Planung

Planung ist mühsam? KI-gestützte Tools erleichtern:

- Priorisierung und Kapazitätsplanung (z. B. ClickUp + AI, Motion).

- Automatisierung von Task-Erstellungen (z. B. Notion AI, Trello + Butler).

- Risikoerkennung durch Regelwerke und Daten (z. B. Smartsheet, Forecast.app).

Forecasting & Risikomanagement

Hier ist Vorsicht geboten. Entscheidend ist, dass die LLMs tief in die Unternehmensrealität eingebunden werden und auf umfassende historische sowie aktuelle Projektdaten zugreifen können – ein Ansatz, der über einfache Prompt-Lösungen hinausgeht. Führende Projektmanagement-Software-Lösungen nutzen sowohl maschinelles Lernen (ML) als auch generative KI (genKI) für Forecasting und Risikomanagement. (z.B. ASANA, ClickUp, Wrike, Notion AI, factro, Copilot)

Text- und Wissensarbeit

Wiederkehrende Textarbeit nimmt viel Zeit in Anspruch? KI hilft bei:

- Dem Verfassen von E-Mails, Projektbriefings, Entscheidungsvorlagen (z. B. GrammarlyGO, ChatGPT, Claude).

- Dem Strukturieren von Inputs aus Workshops oder Dokumenten.

- Der Erstellung von Wissensdatenbanken (z. B. Guru + AI, Confluence AI).

- Onboarding Unterstützung durch FAQ-Chatbots oder Schulungsavataren (z.B. MS Copilot, Synthesia)

Mehrsprache Zusammenarbeit

Für mehrsprachige Zusammenarbeit spielt GenKI ihre Stärken aus, indem sie:

- In Echtzeit Video-Calls übersetzt z.B. live-Untertitel bei Copilot für Teams, Zoom AI Companion

- Viele parallel Team-Spaces und Konversationen: z.B. Slack AI für Thread-Summaries

- Dokumente übersetzt z.B. DeepL

- Ton und Stil lokalisiert

- Cross-Lingual Search über gemischte Doku-Landschaften ermöglicht

Tipp: Legt ein Team-Glossar und Styleguide fest, nutzt Review-Workflows (Human-in-the-loop) und sperrt kritische Texte hinter Freigabestufen, damit Ergebnisse konsistent und rechtssicher bleiben.

Wie ihr seht, gibt es die eierlegende Wollmilchsau auch unter den KI-Tools nicht. Dementsprechend werdet ihr wahrscheinlich auf mehrere Tools angewiesen sein. Daher ist es wichtig herauszufinden, wo KI euch im Projektalltag wirklich entlastet. Sucht euch 2–3 Anwendungsfelder aus, in denen ihr Zeit sparen oder bessere Entscheidungen treffen wollt, und probiert es einfach aus.

KI im Projektmanagement mit Microsoft Copilot

In der Realität vieler Organisationen ist der Einsatz zusätzlicher Tools schwierig. Hier kommt die gute Nachricht: In vielen Fällen braucht es diesen zusätzlichen Tool-Stack nicht – vielmehr geht es um die clevere Nutzung der bestehenden Infrastruktur.

In vielen Unternehmen ist Microsoft 365 mit Teams, Outlook, PPT, Excel, Word, Planner & Co. sowie Sharepoint fest etabliert. Seit einiger Zeit ist in den gängigsten Apps auch KI-Funktionalitäten unter dem Namen Copilot verfügbar. Es gibt in der Gratisversion den Copilot Chat und die Premiumfunktionen sind unter einer weiteren kostenpflichtigen Lizenz verfügbar. Der Mehrwert liegt hier in der Integration der KI-Funktionalitäten direkt in den gängigsten Apps und dem Zugriff auf Unternehmensdaten wie z.B. deinem Email-Postfach in Outlook, Teams-Kanäle, Sharepoint-Ordner. Klingt praktisch – und das ist es auch, wenn man weiß, wofür.

Copilot ist kein Wunderding und hinkt in manchen Bereichen anderen Tools wie zum Beispiel ChatGPT qualitativ noch hinterher. Aber: Mit Copilot bleibt ihr innerhalb eurer Corporate IT-Welt. Ihr könnt das kollektive Unternehmenswissen (Knowledge-Graph) nutzen, auf eigene Dateien zurückgreifen und geht weniger Sicherheitsrisiken ein. Copilot Agents beschleunigt das Abarbeiten repetitiver Aufgaben, hilft euch, Gedanken zu sortieren, aus Daten schneller erste Schlüsse zu ziehen, und unterstützt euch dort, wo ihr ohnehin arbeitet: in Outlook, Word, Excel, PowerPoint oder Teams.

{{cta-training}}

Die folgende Übersicht zeigt, was Copilot aktuell im Projektmanagement leisten kann und wo seine Grenzen liegen.

- ★★★★★: Herausragend – erfüllt höchste Erwartungen, exzellent in allen relevanten Aspekten, zeigt fast keine Schwächen.

- ★★★★☆: Sehr gut – Leistungsstark mit wenigen kleineren Schwächen, die Gesamtnutzung ist sehr zufriedenstellend.

- ★★★☆☆: Gut – Solide Erfüllung, einige bemerkbare Schwächen, für die meisten Anwendungen ausreichend.

- ★★☆☆☆: Durchschnittlich – Spürbare Schwächen, grundlegende Funktionen vorhanden, oft nur als Ergänzung geeignet.

- ★☆☆☆☆: Schwach – Deutliche Mängel, wesentlich eingeschränkter Nutzen im Arbeitsalltag.

Konkrete Produktivitätsgewinne im Projektmanagement

Die umfangreichste unabhängige Studie zu Copilot stammt aus einer sechsmonatigen Untersuchung mit über 6.000 Arbeitnehmern in 56 Unternehmen, veröffentlicht als ArXiv-Preprint im April 2025. Die Ergebnisse sind beeindruckend:

- 40% der Nutzer verwendeten Copilot regelmäßig während der gesamten Studienperiode

- 30 Minuten weniger E-Mail-Bearbeitung pro Woche (18% Zeitersparnis)

- 12% schnellere Dokumentenerstellung

- Durchschnittlich 0,5 Tage Zeitersparnis pro Dokument bei einer durchschnittlichen Bearbeitungszeit von 7 Tagen

Für Projektmanager:innen sind diese Zahlen besonders relevant, da E-Mail-Kommunikation und Dokumentenerstellung zu den zeitaufwändigsten Routinetätigkeiten gehören. Die Studie zeigt auch, dass Copilot am häufigsten für Meeting-Zusammenfassungen verwendet wird – ein direkter Treffer für die täglichen Bedürfnisse von Projektverantwortlichen.

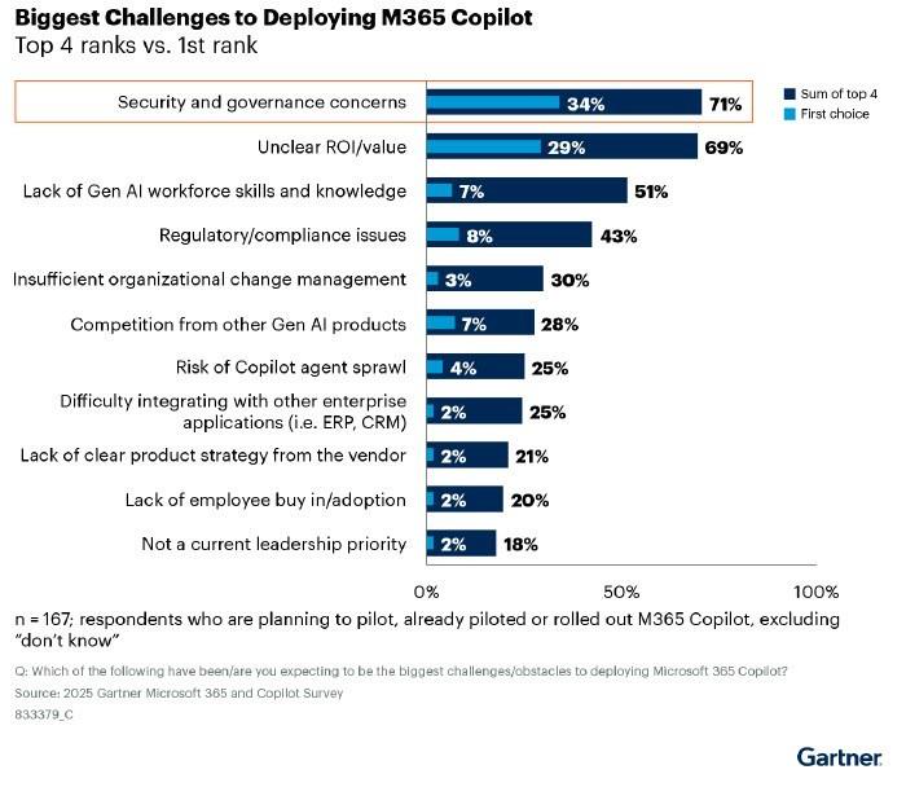

Die Governance-Falle: Warum viele Rollouts scheitern

Der Hauptgrund für die langsame Skalierung liegt nicht in der Technologie, sondern in der Data Governance. Da Copilot auf Daten aus SharePoint, Teams, OneDrive und Exchange zugreift, entstehen komplexe Berechtigungsherausforderungen. Viele Unternehmen entdecken erst während der Pilotphase, dass ihre Datenstrukturen nicht für KI-gestützte Analyse geeignet sind.

Ein konkretes Beispiel: Ein Projektteam nutzt Copilot zur Erstellung eines Statusberichts. Die KI greift dabei auf vertrauliche Informationen aus anderen Projekten zu, weil die SharePoint-Berechtigungen zu weit gefasst sind. Solche „Oversharing"-Vorfälle haben bereits zu Sicherheitsaudits und Rollout-Stopps geführt.

Microsoft reagiert auf diese Herausforderungen mit Tools wie SharePoint Advanced Management und Restricted Search, aber die Implementierung erfordert erhebliche Vorabinvestitionen in die Datenarchitektur.

Copilot kann ein nützliches Werkzeug sein. Wenn ihr die Microsoft-M365-Welt nutzt, solltet ihr euch die Funktionen von Copilot genauer ansehen. Für vieles, was im Projektalltag Zeit frisst, wie E-Mails, Status-Reports oder Planungsübersichten, lohnt sich ein Test.

{{cta-fragen}}

KI im Projektkontext nutzen – so könnt ihr starten

Viele Projektteams wollen KI nutzen, wissen aber nicht, wo sie anfangen sollen. Der Schlüssel liegt nicht in blindem Aktionismus oder dem hektischen Wechsel zwischen Tools, sondern in einem klaren, strukturierten Einstieg. Wer sich mit wenigen Fragen vorbereitet, kann KI gezielt dort einsetzen, wo sie echte Entlastung bringt.

Hier sind praxisnahe Schritte für euren Einstieg sowie eine Mini-Checkliste zur Vorbereitung:

1. Startet mit den Grundlagen:

- Ziele klären statt Tool-Chaos erzeugen: Was soll KI im Projekt leisten? Effizienz steigern? Dokumentation erleichtern? Kommunikation verbessern? Sprachbarrieren lindern in der internationalen Zusammenarbeit? Erst wenn die Ziele klar sind, lohnt sich der Blick auf passende Tools.

- Stakeholder frühzeitig einbinden: Nehmt Kolleginnen, Führungskräfte und auch kritische Stimmen mit. Klare Kommunikation über Nutzen, Grenzen und Spielregeln schafft Vertrauen und vermeidet blinde Flecken.

- Schafft saubere Daten, klare Prozesse, bevor ihr KI-Tools im großen Stil einführt.

2. Fokus auf operative Entlastung:

- Wählt Routineaufgaben als „Quick Wins“ im Team zuerst: Startet mit wenigen klar abgegrenzten Anwendungsfällen, z. B.: Meeting-Protokolle automatisch erstellen oder Projektstatus zusammenfassen. Kleine Erfolge wirken oft überzeugender als große Visionen.

- Befreit Projektleiter:innen von administrativen Aufgaben, damit diese sich auf strategische Führung und Kommunikation konzentrieren können.

3. Befähigt eure Kolleginnen:

- Investiert in gezieltes Training und Coaching: Menschen müssen befähigt werden, KI zu verstehen, kritisch zu hinterfragen und datenschutzkonform an den richtigen Stellschrauben einzusetzen.

- Berücksichtigt rechtliche und datenschutzrechtliche Aspekte von Anfang an. Stichwort EU AI Act.

4. Denkt über Automatisierung & Effizienz hinaus:

- Steigert Qualität und Innovation: Wenn Routineaufgaben automatisiert sind, bleibt mehr Raum für kreatives und strategisches Denken. Das Ziel: mehr Innovationskraft, bessere Konzepte, mehr Fokus auf das „Warum“ statt das „Wie“.

- Strategische Steuerung und Nachhaltigkeit: KI ermöglicht, Projekte nicht nur nach Budget und Zeit, sondern auch nach Wirkung, Nachhaltigkeit und Wertbeitrag zu bewerten. Das Ziel: mehr Sinnorientierung und bessere Ressourcenallokation auf Portfolio-Ebene.

- Schafft eine lernende Organisation – nutzt kollektive Intelligenz: KI kann Erfahrungen aus Hunderten von Projekten systematisch nutzbar machen. Das Ziel: Wissen bleibt nicht mehr in Köpfen, sondern wird für Teammitglieder zugänglich und fördert eine lernfähigen Projektkultur.

Blick in die Zukunft: Wohin entwickelt sich KI im Projektmanagement?

Experten sind sich einig: KI wird im Projektmanagement künftig nicht nur entlasten, sie wird mehr „mitdenken“. Ihr Einfluss wird tiefer, strategischer und stärker in die Führungsarbeit eingebettet sein. Hier sind ein paar Stoßrichtungen, die aufzeigen, wie das konkret aussehen könnte.

- Vom Assistenten zur strategischen Co-Pilotin: Was heute noch beim Formulieren hilft oder ein Statusupdate schreibt, wird künftig aktiv zur Entscheidungsfindung beitragen. Tools analysieren Echtzeitdaten, prognostizieren Risiken und schlagen proaktiv Handlungsoptionen vor – in Echtzeit im laufenden Projekt.

- Fokus auf Mensch-Maschine-Kollaboration: Der Erfolg eines Projektteams wird mehr denn je davon abhängen, wie gut Menschen mit intelligenten Systemen zusammenarbeiten. Emotionale Intelligenz, kritisches Denken und ein tiefes Verständnis dafür, wo man der KI den Vortritt lässt und wo nicht, werden sich zu Schlüsselkompetenzen entwickeln.

- Neue Rollen & Kompetenzen entstehen: Projektmanager werden künftig stärker als „Navigatoren“ agieren, die Orientierung geben, anstatt alles selbst zu steuern. Neue Rollen werden in Unternehmen an Bedeutung zunehmen:

- Chief AI Officer (CAIO)

- AI Automation Architects

- AI Compliance Manager

- AI Operations Manager (AIOps Manager)

- AI Adoption Consultant

- AI Data and Grounding Manager

- AI Risk & Ethics Manager

- Mehr Raum für echte Führung: KI übernimmt, was repetitiv, datenbasiert oder zeitraubend ist. Das schafft Zeit für die Dinge, die nur Menschen können: Konflikte lösen, Vertrauen aufbauen, Ziele vermitteln, Orientierung geben. Genau hier entsteht der eigentliche Mehrwert von Projektleitung!

Die Zukunft des Projektmanagements wird hybrid sein – eine intelligente Symbiose aus menschlicher Erfahrung, sozialer Kompetenz und maschineller Effizienz. Die Aufgabe von uns allen ist es, diese Zukunft aktiv und verantwortungsvoll zu gestalten.

FAQ

Wie verändert KI zukünftig die Rolle des Projektmanagers?

Die Rolle des Projektleiters und die Dynamik im Team wandeln sich durch KI grundlegend. KI wird zunehmend analytische und operative Tätigkeiten übernehmen, wodurch der Projektleiter stärker zum Moderator, Coach und ethisch verantwortlichen Entscheider wird. Gleichzeitig verändern sich Kommunikationsstrukturen, Konfliktmanagement und die Verteilung von Aufgaben im Team.

Was sind die neuen Schlüsselkompetenzen für Projektleiter:inenn und Teams?

- Datenkompetenz („Data Literacy“)

- KI-Kompetenz und Tool-Know-how

- Agilität & Hybride Methoden

- Resilienz und Adaptionsfähigkeit

- Emotionale Intelligenz

- Interkulturelle Kommunikation

- Kritisches und ethisches Denken

- Digital Leadership und Kollaboration (Vertrauensaufbau in virtuellen Team)

Welche KI-Trends prägen das Projektmanagement 2025?

Haupttrends 2025: Agentic Workflows für eigenständige Aufgabenbearbeitung, multimodale KI (Text, Bild, Audio kombiniert), AI-first Projektmanagement-Ansätze, verbesserte KI-Governance und Compliance-Tools, conversational Project Management über Chat-Interfaces und intelligente Projekt-Insights durch erweiterte Analytics. Der Fokus verschiebt sich von einzelnen Tools zu integrierten KI-Ökosystemen.

Ein zentraler Trend in der KI-Anwendung, speziell im Projektmanagement, ist der Paradigmenwechsel vom „Prompt-Engineering“ hin zum „Kontext-Engineering“. Während beim Prompt-Engineering der Fokus auf der Formulierung optimaler Befehle (Prompts) für KI liegt, rückt beim Kontext-Engineering die systematische, strukturierte Bereitstellung aller relevanten Informationen und Arbeitskontexte für die KI in den Mittelpunkt.

Mit größer werdenen Kontextfenstern (z.B. bei GPT, Claude, Gemini) und der Integration von Wissensdatenbanken oder firmeninternen Systemen wird Kontext-Engineering zum Schlüsselfaktor für Effizienz, Präzision und Lernschnelligkeit der KI.

Worüber wird aktuell kontrovers diskutiert?

Vibe Coding

Vibe Coding bezeichnet einen KI-orientierten Ansatz der Softwareentwicklung, bei dem Nutzer mithilfe von natürlicher Sprache oder Prompts ihre Anforderungen beschreiben und ein großes Sprachmodell (wie neben ChatGPT auch Github Copilot, Lovable, Replit, Cursor, Claude Code, Manus, u.vm.) daraufhin den benötigten Code generiert. Entwickelt wurde der Begriff Anfang 2025 von Andrej Karpathy. Anders als beim klassischen Programmieren stehen hier Geschwindigkeit, Dialog und Experimentieren im Vordergrund; technisches Detailwissen rückt in den Hintergrund.

- Pros:

- Senkung der Einstiegshürden: Auch Nicht-Programmierer können Tools und Automationen für Projekte erstellen.

- Schnellere Prototypenerstellung und Experimentieren mit neuen Ideen – etwa für Workflows oder Datenanalysen

- Beschleunigte Anpassungsfähigkeit: Projektteams können Lösungen situativ und in Eigenregie bauen wie z.B. für Reporting oder Schnittstellenintegration.

- Cons:

- Qualitäts- und Sicherheitslücken: Ungeprüfter oder schlecht getesteter Code kann zu Fehlern oder Sicherheitsproblemen führen, da Vibe Coding meist nicht auf systematische Reviews setzt.

- „Workslop“-Effekte: Bei unkritischer Übernahme von KI-Ergebnissen (etwa für Automatisierungs-Skripte) steigt das Risiko von Mehrarbeit durch Nachbesserungen und irreführende Codeteile.

- Fehlende Nachhaltigkeit: Ohne Expertenprüfung bleiben Lösungen eventuell schwer wartbar und widersprechen Best Practices im Unternehmenskontext.

Workslop

„Workslop“ beschreibt KI-generierte Arbeitsinhalte, die zwar professionell wirken, jedoch inhaltlich oft oberflächlich, unbrauchbar oder sogar verwirrend sind und so Produktivität und Zusammenarbeit gefährden und zu Mehrarbeit führen kann um die unpassenden Ergebnisse zu identifizieren und zu korrigieren. Gründe für Workslop im Projektmanagement sind u.a. fehlende Kontextkenntnis bei KI-Tools, unklare Promptgestaltung und mangelnde finale Qualitätssicherung durch Menschen.

MCP

Das Model Context Protocol ist ein technischer Standard (Vergleichbar wie der USB-C Anschluss), der KI-Modellen den dynamischen Zugriff auf relevante Kontextdaten, externe Tools und Services erlaubt, ohne dass Informationen manuell im Prompt verwaltet werden müssen.

- Pros:

- Effiziente Integration: KI kann direkt mit verschiedenen Projektmanagement-Tools (z. B. Kalender, Dokumentenmanagement, Ticket-Systemen) kommunizieren, Tasks synchronisieren und Workflows automatisieren.

- KI-Agenten lassen sich schnell mit neuen Diensten verbinden, was Anpassungen und die Erweiterung von Projektmanagement-Prozessen beschleunigt.

- Cons:

- Sicherheitsrisiken: Offenlegung von Anmeldedaten, nicht verifizierte Server und Prompt-Injection-Angriffe sind dokumentierte Schwachstellen.

- Compliance und Kontrolle: Unternehmen müssen sicherstellen, dass KI-Agenten nur auf die vorgesehenen Daten zugreifen und alle gesetzlichen Vorgaben (z.B. DSGVO, EU AI ACT) einhalten.

- Komplexität bei der Implementierung: Präzise Schnittstellendefinition, Fehlerbehandlung und kontinuierliche Qualitätskontrolle sind nötig, um Stabilität und Sicherheit zu gewährleisten.

Welche Auswirkungen hat der EU AI Act auf den Einsatz von KI im Projektmanagement und ab wann gelten die neuen Pflichten?

Der EU AI Act ist das erste umfassende KI-Gesetz weltweit. Er reguliert KI-Systeme in der EU nach einem risikobasierten Ansatz, um Sicherheit, Transparenz und Grundrechte zu schützen. Unternehmen müssen – je nach Risikoklasse – strenge Vorgaben zu Transparenz, Dokumentation, Kontrolle und Schulung umsetzen. Insbesondere für Hochrisiko-KI gelten umfassende Pflichten und empfindlichen Sanktionen.

Risikobasierte Einstufung von KI-Systemen

- Verbotene KI: Dazu zählen unter anderem Benotungssysteme für soziales Verhalten ("Social Scoring"), Emotionserkennung am Arbeitsplatz oder biometrische Kategorisierung auf Basis sensibler Merkmale (z.B. politische Einstellung, sexuelle Orientierung).

- Hochrisiko-KI: Dazu gehören Anwendungen, die demokratische Prozesse, Grundrechte oder die Sicherheit beeinflussen. Diese unterliegen strengen Prüf- und Dokumentationspflichten.

- Geringes Risiko: Transparenzpflichten gelten insbesondere für generative KI-Modelle (z.B. ChatGPT). Inhalte müssen klar als KI-generiert gekennzeichnet sein.

Mehr Informationen unter: ai-act-service-desk.ec.europa.eu

Timeline (Meilensteine)

- 01.08.2024: Inkrafttreten des AI Act in der EU (Übergangsphase)

- 02.02.2025: Verbotener KI-Einsatz & AI-Literacy-Pflichten treten schrittweise in Kraft

- 02.08.2025: Hochrisiko-Regeln (z.B. Konformitätsbewertung, CE-Prüfung, Informationspflichten für GPAI) werden verbindlich

- 02.08.2027: Ende der Übergangsfrist für General-Purpose-KI, ab dann vollständige Anwendung für alle AI-Anbieter